皆さん、こんにちは。

2年目となりました健康づくり課長の横山です。毎日暑いですね。

健康診断受けましたか?

自分で日程を調整して受ける人、職場や学校で受ける人、人間ドックなどの詳しい健診を受ける人、さまざまだと思います。

40歳以上の人は、加入している健康保険から「特定健康診査(特定健診)」のお知らせや受診券が配付されていますね。「特定健診」は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型肥満)や高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、早期対策に結びつけることを目的として行う健診のことで、問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査などを実施します。できれば毎年同じ時期に受けることをお勧めします。

それから、結果によっては特定保健指導のお知らせが来ることもあります。これは、このままの生活を続けると、将来、生活習慣病になるリスクが高いというサインであり、実は生活習慣を改善するチャンス。保健師や管理栄養士と話し、相談に乗ってもらいながら、少しでも健康づくりにチャレンジしてみませんか。

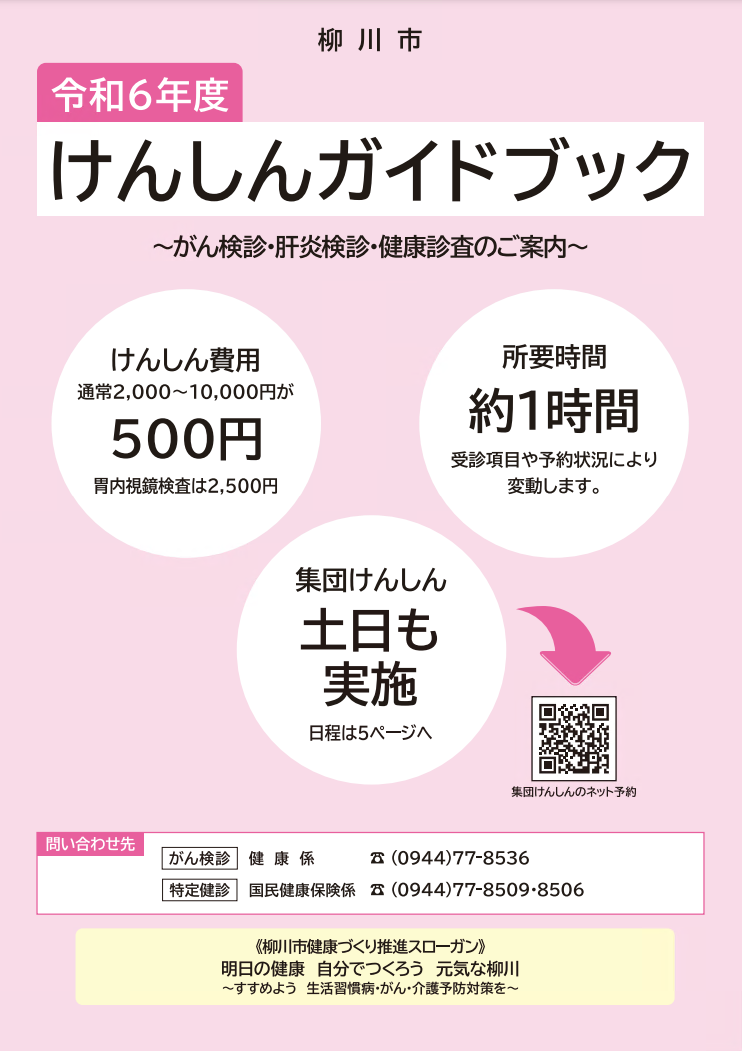

次にがん検診です。市が毎年6月から、がん検診を実施していることはご存じですか? 医療機関で受ける施設検診はもちろん、集団検診ももう始まっていますよ。市の検診は安価で受けられるのでお勧めです。実施している検診項目は、子宮頸がん、大腸がん、乳がん(マンモグラフィ)、肺がん、胃がん(バリウムか胃カメラ)、前立腺がんの6種類。集団検診、施設検診のどちらか一方でしか受けられない項目があること、年齢や性別などによって受けられる項目が違うことなど気を付ける点があるので、6月に配布した「令和6年度けんしんガイドブック」や、市公式サイトで確認してくださいね。なお、ガイドブックの8ページには、生年月日ごとに受けられる項目を示した健診早見表を載せているので参考にしてください。

それからもう1つ大事なこと、集団検診は完全予約制です。予約締切日が設定されているので、希望する人はネット、電話または市役所窓口で早めに予約してください。

子宮頸がんと言えば、予防接種があるのをご存じですか?

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルスへの感染を防ぐ唯一のワクチンです。子宮頸がんは、若い世代の女性のがんの中で多くを占め、日本では毎年約1万1000人の女性がかかり、毎年約2900人が亡くなっています。また、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1000人います。

このため、本市でも小学6年生~高校1年生相当の女性を対象者に、積極的に接種をお勧めしています(標準的な接種時期:中学1年生の間)。今年度に受けられる人は、平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれの人です。

このHPVワクチンは、積極的な勧奨を差し控えていた時期がありましたが、現在は再開しています。勧奨を差し控えていた時期に接種機会を逃した人には令和4年4月から令和7年3月31日までの間、「キャッチアップ接種」を実施しています。

対象者は平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない人。無料で受けられるのは今年が最後です。

ただし、合計3回の接種が完了するまで標準的には6カ月かかります。接種を希望する人は来月9月末までに1回目を接種し、令和7年3月31日までに3回目の接種を完了してください。平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの人も同じですのでご注意を。詳しくは市公式サイトを確認してください。

話題を変えて、今年も柳川市民健康まつりを開催します。

今年は開催時期を少し早めて、10月6日(日)午前9時~12時、場所は柳川総合保健福祉センター水の郷です。

市民の皆様が楽しみながら健康づくりについて考える機会となるよう、毎年、たくさんの団体の皆様のご協力を得て、開催しています。今年も盛りだくさんの内容でお待ちしておりますので、お誘いあわせのうえ、どうぞお越しください。

健康まつりのチラシ

最後に、前回のブログに書いた、冬に始めたウォーキングは、いい感じで続いています。

基本的に夜に週1回ですが、2回になることや早朝に行くこともあれば、雨や暑さで行けないときも。

見かけた家族が「オバサン3人が楽しそうに歩いている」という私たちのウォーキングを、「ストレス発散歩」「毒吐き健康法」と命名して、これからも続けていく所存です(笑)。

次回の部課長ブログは上下水道課長です。

出産・子育て

出産・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者