HPVワクチンは子宮頸がんを予防できる唯一のワクチン 早めの接種がより有効

20歳代から30歳代に増加している子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じることがわかっています。HPVは女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。

20歳代から30歳代に増加している子宮頸がんは、ほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染で生じることがわかっています。HPVは女性の多くが一生に一度は感染するといわれるウイルスです。感染しても、ほとんどの人ではウイルスが自然に消えますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。子宮頸がんの原因となるHPVの感染を防ぐワクチンがHPVワクチンです。

- 定期予防接種について

- キャッチアップ接種について

- 接種の受け方について

- 接種医療機関

- ワクチンの効果と副反応

- ワクチン接種スケジュール

- ワクチン接種を受けた後の一般的な注意事項

- ワクチン接種後に生じた症状の相談について

- 予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種について

令和7年度の対象者 (高校1年生相当女性の公費(無料)接種は、令和8年3月31日まで)

接種日現在、柳川市に住民登録のある、小学6年生~高校1年生相当女性(平成21年4月2日~平成26年4月1日生)

※標準的な接種時期:中学1年生の間

高校1年生相当の方で、令和7年9月末時点で1回めの接種が終わっていない方へ

4価及び9価ワクチンは合計3回の接種を最短4か月で接種することが可能です。ただし、11月末に1回目を接種すると、2回目が医療機関が休診である年末となってしまい、2回目が年明け、3回目は必然的に4月になってしまいます。接種をお考えで1回目がまだの方は、遅くとも11月中旬までに1回目を接種し、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以上あけて、令和8年3月31日までに3回目の接種を完了してください。接種に関しては医療機関と相談してください。

キャッチアップ接種について

令和7年度の対象者 (公費(無料)接種は、令和8年3月31日まで)

接種日現在、柳川市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

※令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、上記に該当する方は、令和7年4月以降も、残りの接種を公費(無料)で受けられることになりました。

※接種当日は、必ず過去の接種歴がわかるもの(母子健康手帳や接種済証等)を医療機関へ持参してください。

ご注意ください!

公費での接種期間が延長されるのは、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種した方のみです。

令和4年3月31日以前にHPVワクチンを接種したことがあったとしても、この期間にHPVワクチンを1回も接種していない方は令和7年4月1日以降の接種は公費の対象となりませんのでご注意ください。

キャッチアップ接種対象の方で、令和7年11月末時点で2回めの接種が終わっていない方へ

接種をお考えで2回目がまだの方は、遅くとも12月中旬までに接種し(年末は医療機関が休診となるため)、2回目から3か月以上あけて、令和8年3月31日までに3回目の接種を完了してください。接種に関しては医療機関と相談してください。

実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

(キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間)

※詳しくは厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

過去に1回または2回のワクチン接種歴があり、その後接種を中断していた方など

これまでに接種を受けた回数を含めて合計3回までが対象です。前回の接種から期間があいている場合でも接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種を行います。

過去に接種したワクチンの種類が不明な場合は、接種当時に住んでいた市区町村や接種をした(と思われる)医療機関に問い合わせてください。その上でもご不明の場合は、予防接種を行う医師と被接種者とで十分に相談した上で、接種するHPVワクチンの種類を選択してください。

接種の受け方について

リーフレット(厚生労働省作成)(内部リンク)を参照していただき、効果やリスクについてご理解いただいたうえで、接種してください。ご不明な点や気になる点は、接種を受ける前にかかりつけ医(接種医療機関)にご相談ください。

接種の際、必要な物

- 母子健康手帳など接種履歴がわかる書類

- 住所、氏名、年齢が確認できるもの(マイナンバーカード等)

- 予診票(予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください)

接種にあたっての注意事項

- 満16歳未満の方は保護者が同伴してください。やむを得ず保護者の同伴ができない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っている親族(例:祖父母)等が、保護者からの委任状(PDF 62.1KB)を持参した場合、認められます。

- 満16歳以上の方は保護者の同伴や保護者の自署は不要です。予診票に自ら記入し、本人の署名で接種が可能です。

接種医療機関

- なるべく、かかりつけ医がおられる医療機関で接種をしてください。

- 事前に医療機関へ電話による予約(ワクチンの有無の確認)の上、接種してください。

令和7年度 子宮頸がん予防(HPV)ワクチン接種実施医療機関名簿(PDF 88.0KB)

- 上記以外に、福岡県内の医療機関でも接種できますが、必ず事前に確認・予約の上、接種をしてください。ご希望の方は福岡県医師会のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

- 福岡県外の医療機関で接種を希望する場合(※やむをえず県内の医療機関で接種できない場合に限る。)は、市が実施医療機関と個別に契約を行います。必ず事前に健康係へ電話連絡をお願いします。事前の連絡なく、県外の医療機関で接種された場合は全額自己負担となりますので、十分ご注意ください。

ワクチンの効果と副反応

- ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮頸がん検診が必要です。

- 比較的軽度の副反応は、一定の頻度で起こることが知られており、ワクチン接種後に、発熱や接種した部位の痛み・腫れ、注射の痛み・恐怖・興奮などをきっかけとした失神などの症状について報告があります。

政府広報オンライン お役立ち情報「子宮頸がん予防とHPVワクチン」(政府広報ホームページ)

政府インターネットテレビ「予防しよう!子宮頸がん」(政府広報ホームページ)

ワクチンの有効性・安全性など詳しい情報は、こちらのリーフレットをご覧ください

【小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ】

| 小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版) | 小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版) |

|

|

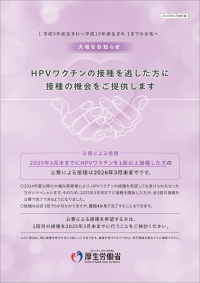

【平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性の方へ】

| 平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ |

|

ワクチン接種スケジュール

合計3回の接種をする場合、1年以内に3回の接種を終えることが望ましいとされています。

| 種類 | 標準的な接種間隔 | 左記方法をとることができない場合 |

|---|---|---|

|

2価ワクチン (サーバリックス) |

2回目:1回目の接種から1か月 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 |

|

4価ワクチン (ガーダシル) |

2回目:1回目の接種から2か月 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 |

|

9価ワクチン (シルガード9) |

||

|

1回目の接種を15歳の誕生日の前日(15歳未満)までに受ける場合 |

2回目:1回目の接種から少なくとも5か月以上 |

|

|

1回目の接種を15歳になってから受ける場合 |

2回目:1回目の接種から1か月以上 |

※9価ワクチンを15歳未満で接種する場合は、初回接種時に接種スケジュール(2回接種で完了とする接種方法を選択するのか)を医師とよく相談した上で接種を進めてください。

ワクチン接種を受けた後の一般的な注意事項

HPVワクチンの接種を受けた後は、体調に変化がないか十分に注意してください。

詳しくは、「HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ」(PDF 1.24MB)をご覧ください。

ワクチン接種後に生じた症状の相談について

ワクチン接種後に気になる症状が生じた際は、まずは接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。 また、このほかワクチン接種後に生じた症状等に関する相談窓口を下記のとおり設置しています。

厚生労働省 相談窓口

・HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談

厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口

TEL:0120-331-453

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(ただし、祝日・年末年始除く)

ワクチン接種後に生じた症状の診察に係る協力医療機関について

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省ホームページ)

※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

県に設置された相談窓口(厚生労働省ホームページ)があります。

予防接種健康被害救済制度について

定期予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償(医療費及び医療手当、障害児養育年金、死亡一時金、葬祭料など)を受けることができます。ただし、国の審査会において審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定されることが必要です。

詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。

出産・子育て

出産・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者