○柳川市建築物同意等事務処理要領

平成25年3月29日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、柳川市建築物同意等事務取扱規程(平成25年柳川市消防本部訓令第3号。以下「規程」という。)第16条に基づく事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の受付)

第2条 受付図書等は、次のとおりとする。

(1) 消防同意(規程第6条(計画通知)を含む。)に係る文書及び図書(以下「申請書」という。)

ア 建築主事等

(ア) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「建基則」という。)第1条の3に規定する図書等又は第10条の4に規定する図書等

(イ) 建築申請同意資料提出書(規程第4条第1項に規定する様式第1号をいう。以下「同意資料提出書」という。)

(ウ) 消防同意される建築物の建築主等が記載された一覧表

イ 指定確認検査機関

(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第1項の規定による消防同意依頼書

(イ) 建基則第3条の3に規定する図書等

(ウ) 建基則別記第2号様式の第一面(建築申請書)の様式に準ずるもの

(エ) 同意資料提出書

(オ) 宅配便を利用する場合の宅配便業者伝票

(2) 消防通知に係る文書及び図書(以下「消防通知書」という。)

ア 建築主事等

(ア) 建基則第2号様式の第2面から第5面及び第3号様式の第3面

(イ) 消防通知される住宅又は建築設備の所在、建築主等が記載された一覧表

イ 指定確認検査機関

(ア) 建基法第93条第4項の規定による通知書

(イ) 建基則第2号様式の第2面から第5面及び第3号様式の第3面

2 申請書及び消防通知書の受付は、予防課において、予防業務管理システム(以下「システム」という。)内の「建築同意受付管理」(以下「建築同意」という。)に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理を行う。この際、同意資料提出書の受付欄及び消防通知書に柳川市消防本部及び消防署文書規程(平成17年柳川市消防本部訓令第28号。以下「本部及び署文書規程」という。)第2条に定める受付印を押印し、受付番号を記入する。

(審査等)

第3条 規程第4条第1項の審査は次によるものとする。

(1) 消防長は前条の申請書を審査するときは、当該申請書の記載内容を確かめ、次の各号の区分により処理を行うものとする。

ア 消防法(昭和23年7月24日法律第186号。以下「法」という。)第17条に規定する防火対象物を審査した後、システム内の建築同意に必要事項を入力(同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに処理)するとともに、審査した結果、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)及び消防用設備等技術基準(以下「技術基準」という。)に適合している場合は、システム内の「同意審査書」(以下この条において「審査書」という。)を出力し、消防長の決裁を受けた後、消防同意を確定するものとする。なお、消防同意番号は、システム内の自動採番(1申請に対し1番号)により、順次番号とする。

イ 防火に関する規定及び技術基準に適合していない場合は、建築主事等又は指定確認検査機関に対し不備事項を通知した際、同意処理を「仮同意」とし、図書等の補正後「審査書」を出力し、消防長の決裁を受けた後、消防同意を確定するものとする。

ウ ア以外の申請書については、消防長が審査することにより、審査書の作成が必要でないと認める場合は、一般対象物、危険物及び許可にあってはシステム内の「建築同意」に必要事項を入力し、処理を行い同意資料提出書により決裁を受けた後、消防同意を確定するものとする。なお、消防同意番号は、システム内自動採番により、順次番号とする。

エ 申請書の内容審査を行い、防火に関する規定に適合しないもので、同意することができない場合は、システム内の「建築同意」に必要事項を入力するとともに、不同意通知書(規程第5条第1項に規定する様式第3号をいう。)に当該事由等を記入して審査書に付し、消防長の決裁を受けるものとする。

(2) 現地調査を行う場合は、次に掲げる項目について行うものとする。

ア 敷地内の水利等、消火活動上及び避難上必要な事項

イ 申請書に記載された計画と現場の状況との照合

ウ 増改築等の場合にあっては前各号のほか次の事項

(ア) 既存の建築物に接続して増改築等をする場合は、既存部分の用途、建築年月日、棟別構造、階別床面積、内装、界壁及び防火区画の状況

(イ) 建築物内の火気使用設備状況

(ウ) 渡り廊下によって連絡する2以上の棟の相互間の距離及び構造の状況

(エ) 既設の消防用設備等の位置、性能及び維持管理の状況

(オ) 建築物の棟別及び階別の収容人員の状況

(カ) 危険物及び指定可燃物等の類、品名及び数量

エ その他同意に関する事務に必要と認められる事項

(3) 消防長は、申請書に係る建築物が法第17条第3項の規定により、消防用設備等に代えて特殊消防用設備等を設置するときは、特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)を提出させるものとする。

(事前相談に伴う処理)

第4条 消防長は、防火対象物の新築、増築等に係る事項について、防火対象物の関係者から事前に相談を受けた場合は、審査、検査等の事務処理を円滑に行うことを目的として次の事項を指導するものとする。

(1) 防火に関する規定に適合し、かつ、火災時において避難上支障のない計画であること。

(2) 消防用設備等が、技術基準に適合していること。

(3) 特殊消防用設備等が、設備等設置維持計画に適合していること。

2 事前指導の内容及び経過は、記録又は相談者から協議書の提出を求め、必要に応じて上司に報告するものとする。

(公開による意見聴取会)

第5条 建基法第48条第14項の規定に基づく公開による意見聴取会への出席依頼があった場合は、予防課長が出席するものとする。

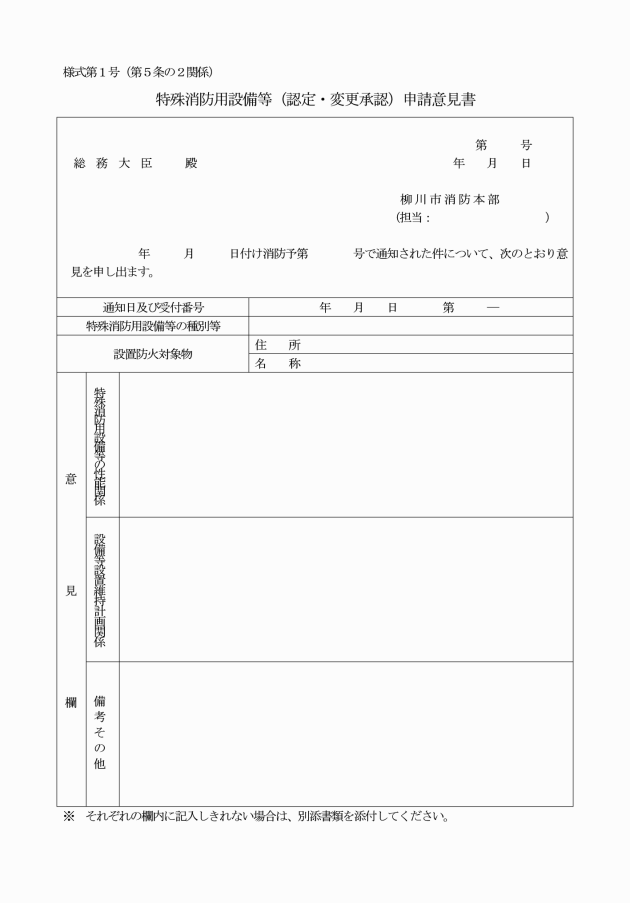

(特殊消防用設備等の認定に係る通知の処理)

第5条の2 規程第7条の2の処理は次によるものとする。

(1) 消防長は、特殊消防用設備等の認定に係る通知を受けた場合は、本部及び署文書規程第2条により処理するものとする。

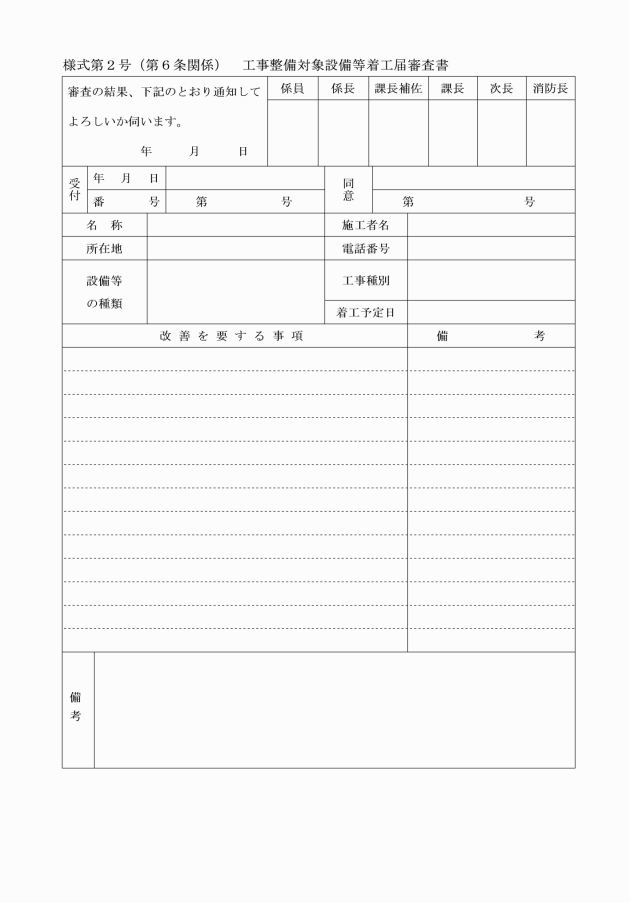

(着工届出書の処理)

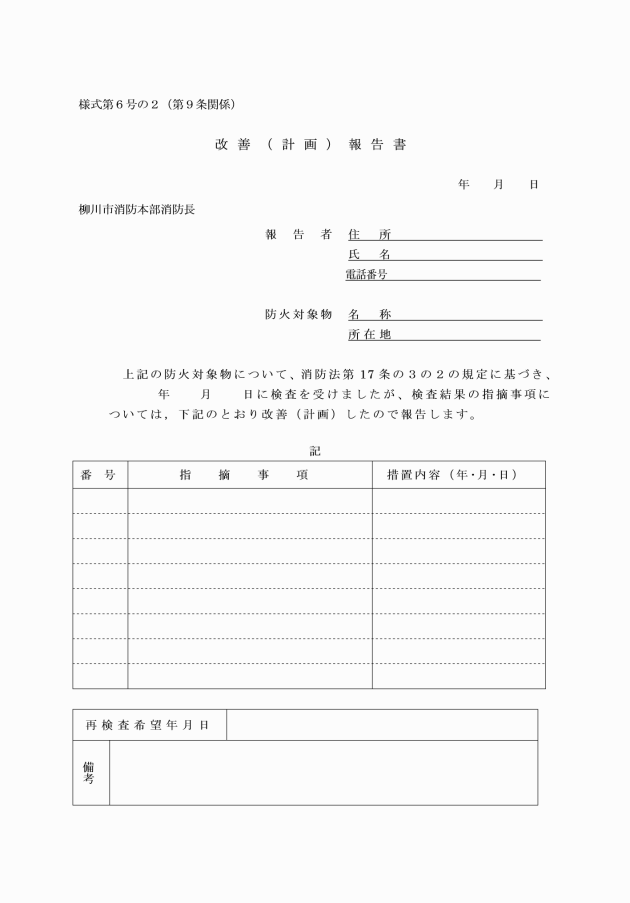

第6条 柳川市火災予防規程(平成27年柳川市消防本部告示第9号。以下「予防規程」という。)第19条及び規程第9条に規定する処理は、次によるものとする。

(1) 工事整備対象設備等着工届出書(以下(「着工届書」という。)が提出された場合は、消防設備士免状、着工届書の記載内容及び消防法施行規則(昭和36年4月1日自治省令第6号。以下「規則」という。)第33条の18に規定する図書等の添付の有無を確かめ、本部及び署文書規程第2条に定める受付印を受付欄に押印するとともに、システム内の「工事整備対象設備等着工届」(以下「着工届」という。)に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理するものとする。

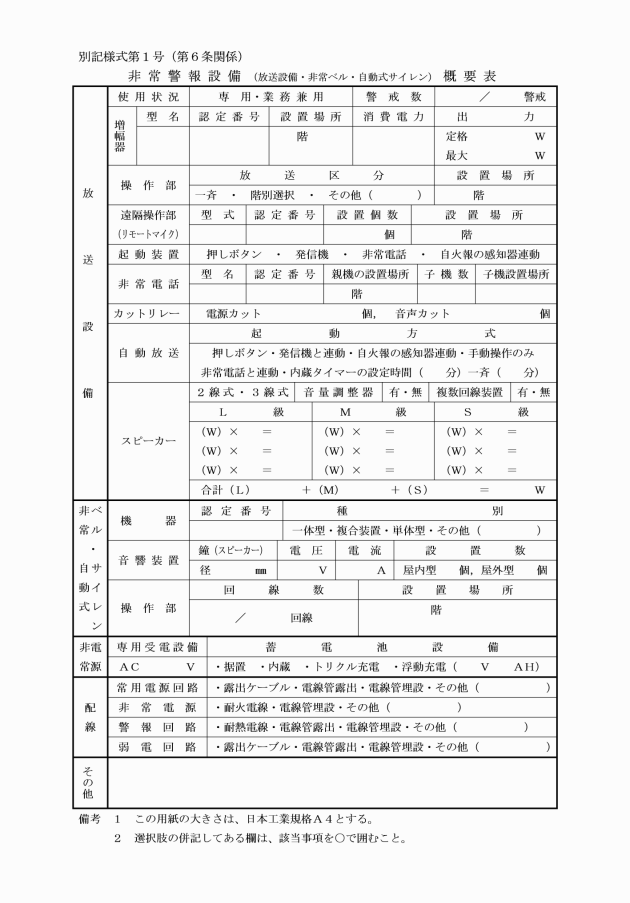

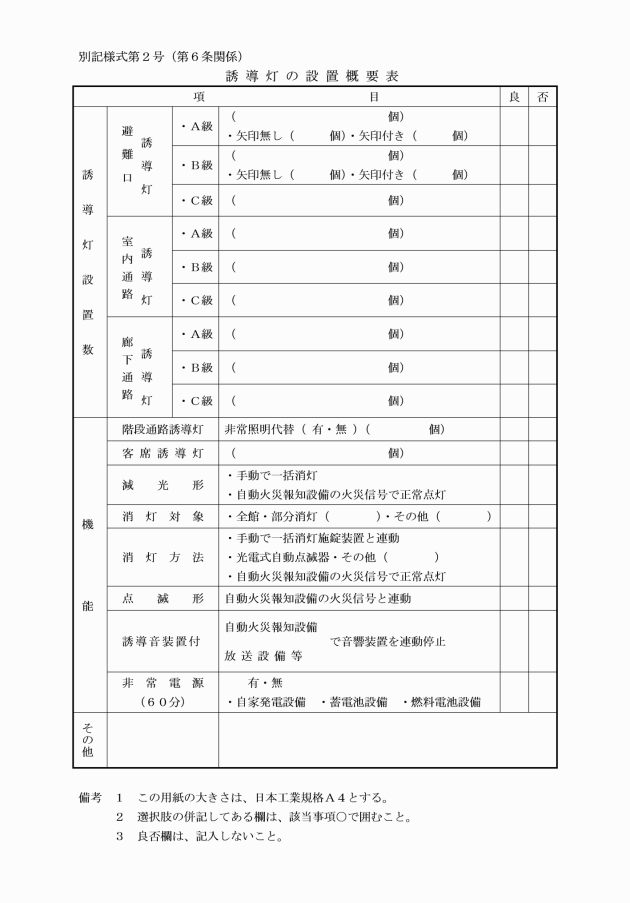

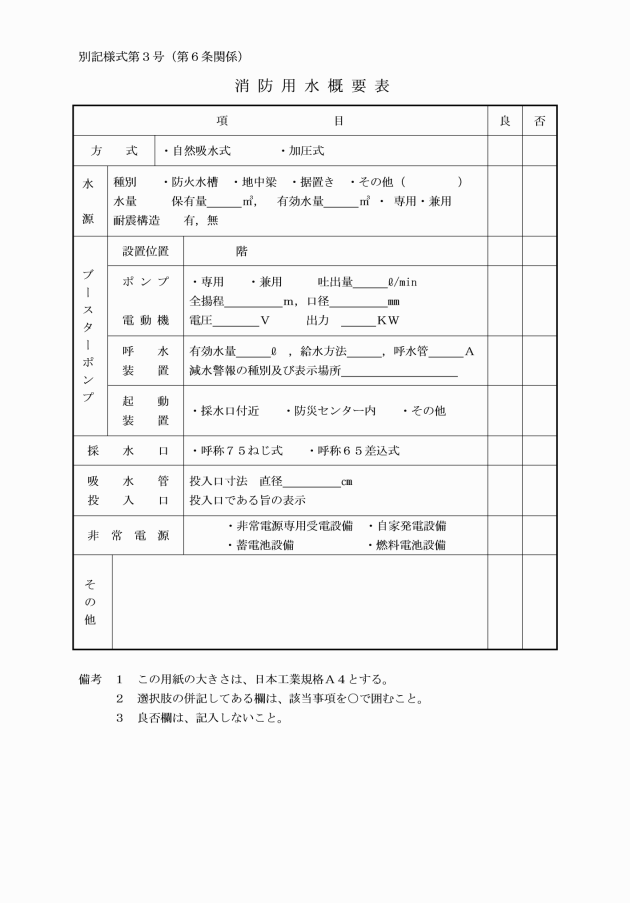

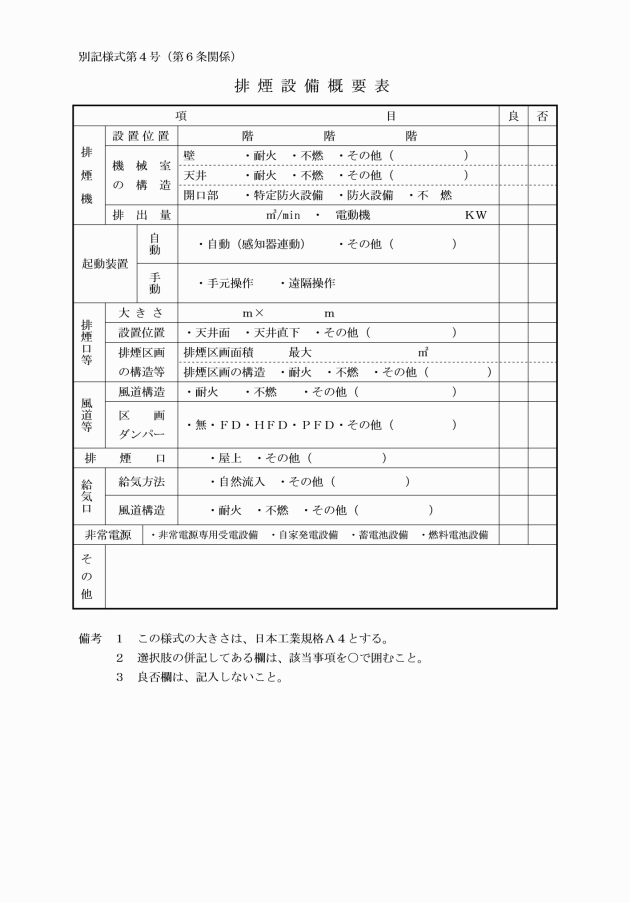

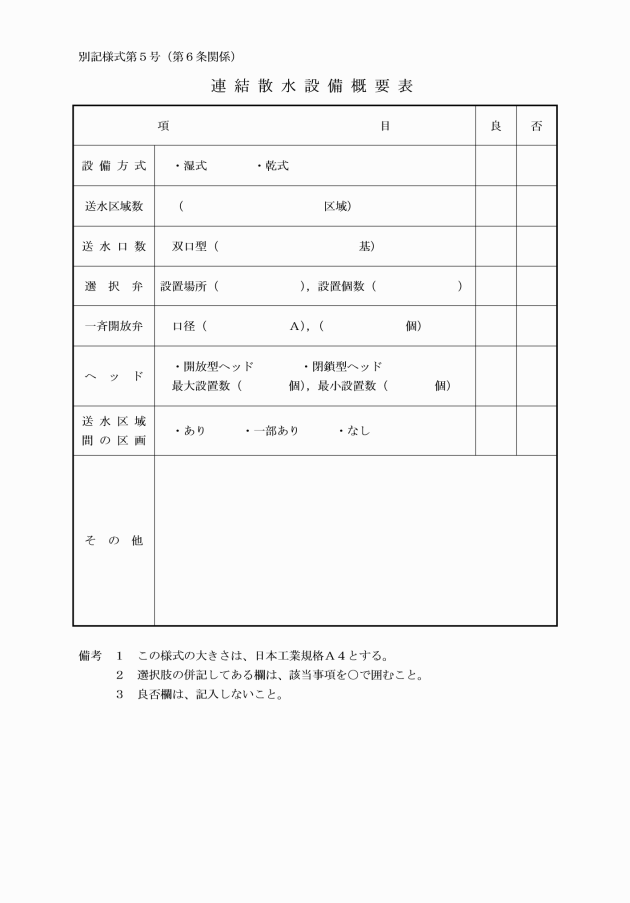

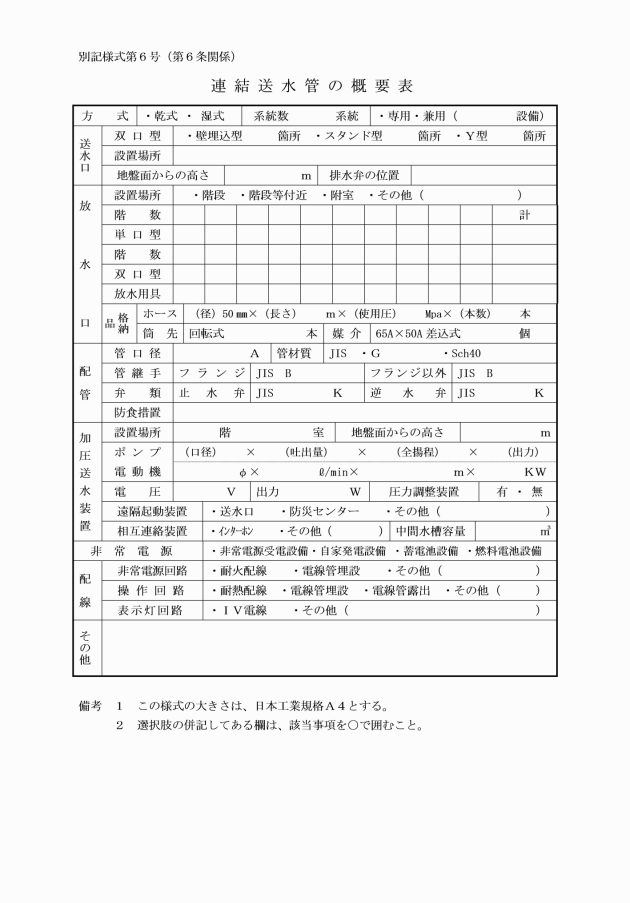

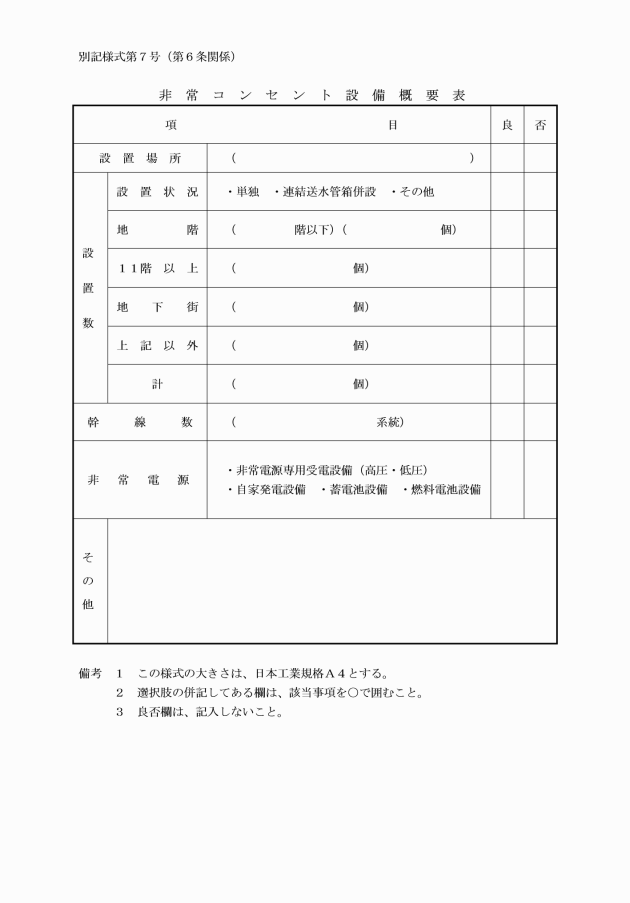

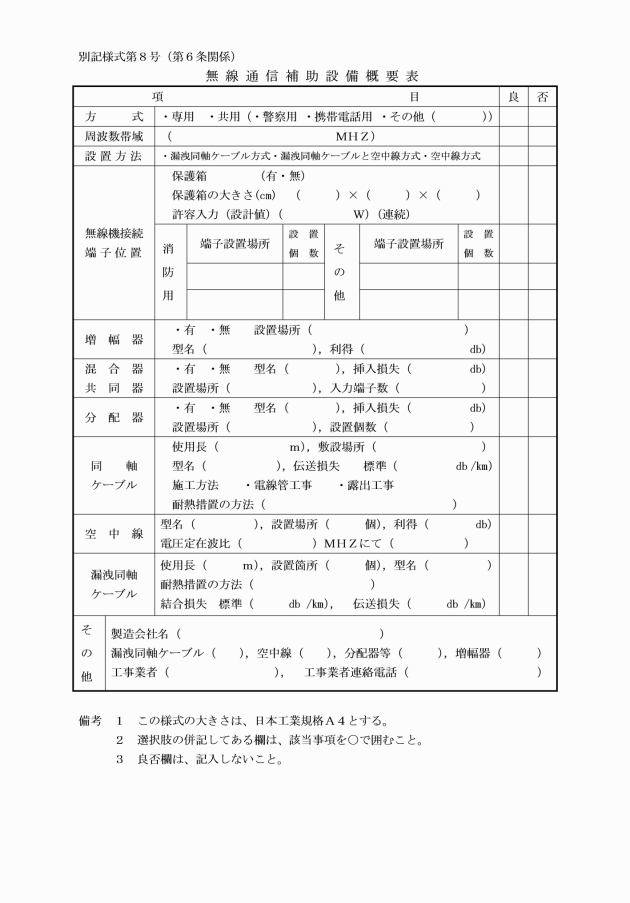

(3) 着工届書の届出の義務のない消防用設備等のうち非常警報設備、誘導灯及び誘導標識、消防用水、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備について、消防検査を有効に実施するため事前に工事の計画を確認する必要があるものは、関係者の承諾を得て、法第17条の14に準じ、着工届書の提出をさせることができるものとする。(概要表については別記様式第1号~第8号参照)

(4) 着工届書の返付等は、次によるものとする。

ア 着工届書に第2号により処理した着工審査書を添付し、決裁を受けるものとする。

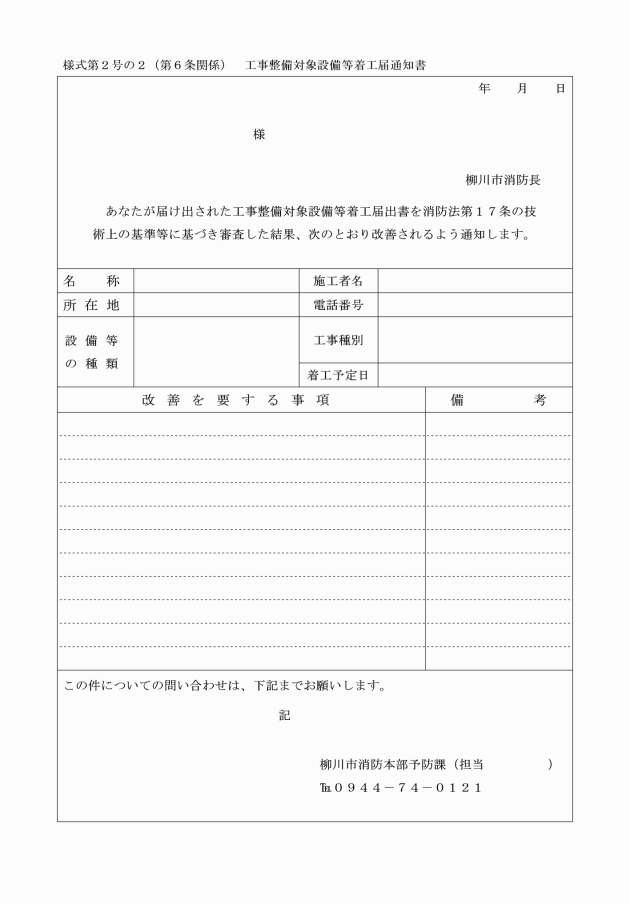

イ 決裁後、着工届書の1部に柳川市火災予防規則(平成27年柳川市規則第28号。以下「予防規則」という。)第16条第2項に定める届出済印を押印した後、システム内の「着工届」に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理を行い、工事整備対象設備等着工届通知書(様式第2号の2)を添付し、届出者へ返付するものとする。

(設置届出書の処理)

第7条 予防規程第16条第1項、第3項及び規程第10条の処理は、次によること。

(1) 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届書」という。)が提出された場合は、設置届書の記載内容及び規則第31条の3に規定する図書等の記載内容を確かめ、本部及び署文書規程第2条に定める受付印を受付欄に押印するとともに、システム内の「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届」(以下「設置届」という。)に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理するものとする。

(2) 設置届書の返付等は、次によること。

ア 第1号で定める収受が完了したものは、着工審査書の審査内容についての改善の有無を確認後、決裁を受けるものとする。

イ 決裁後、設置届書の1部に予防規則第16条第2項に定める届出済印を押印した後、システム内の「設置届」に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理を行い、届出者へ返付するものとする。

(着工届等に関する特例申請の処理)

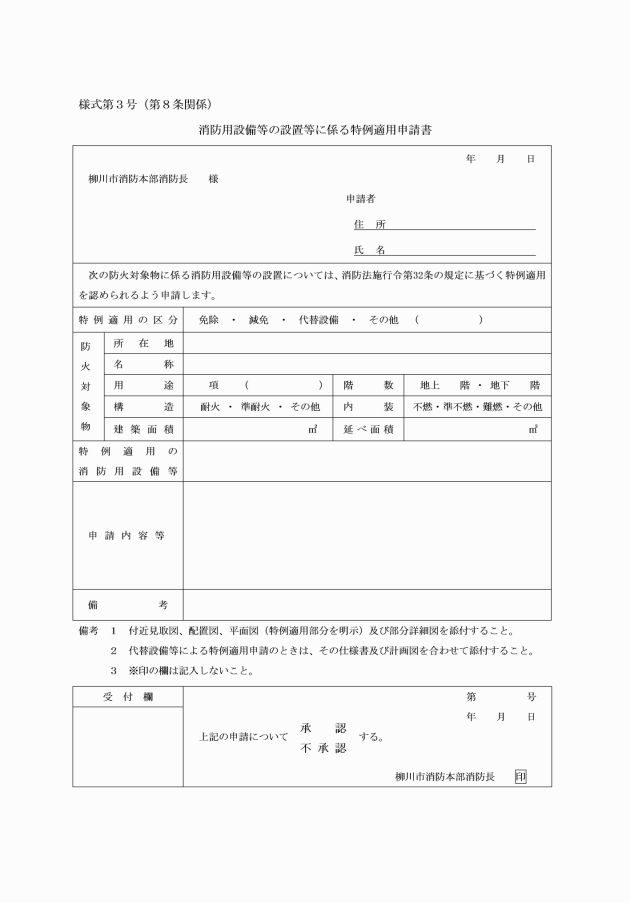

第8条 着工届等審査に際し、消防用設備等の設置に係る消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定に基づく特例適用の処理は、次のとおりとする。

(1) 消防長は、消防用設備等の設置等に係る特例適用申請書(様式第3号。以下「特例申請書」という。)を2部提出させるものとする。

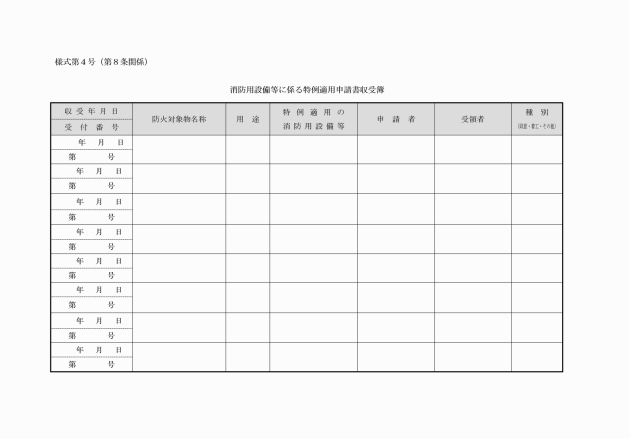

(2) 特例申請書が提出された場合は、記載内容及び添付図書を確かめ、本部及び署文書規程第2条に定める受付印を押印し、システム内の「消防用設備等特例適用申請書(以下「特例適用申請書」という。)」に必要事項を入力し、自動採番による受付番号により処理するとともに、特例適用申請書収受簿(様式第4号)に所要事項を記入するものとする。

(3) 特例申請書の内容を関係法令等に照らして審査(必要な場合の現地検査を含む。)を行い、システム内の「特例適用申請書」に必要事項を入力するとともに、必要に応じて副申書を入出力し、特例申請書に添付し決裁を受けるものとする。

(4) 決裁後、システム内の「特例適用申請書」に入力、承認又は不承認により処理するとともに、特例適用申請書収受簿の備考欄に承認又は不承認番号を記入した後、1部を申請者に返付し、他の1部は査察台帳に編纂するものとする。なお、受領印欄には、申請者の印を徴するものとする。

(防火対象物の検査)

第9条 規程第11条に規定する中間検査を行う場合は、次により実施するものとする。

(1) 検査員は、関係者を立ち会わせ、中間検査を実施するものとする。

(2) 主に実施する対象物

ア 共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例を受けた対象物及び通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等

イ 令第8条に規定する区画をした対象物

ウ その他消防長が特に必要と認める対象物

(3) 主な検査項目

ア 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置規制に係る建築物の構造

イ 防火区画、火気使用設備等の不燃区画及び消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火区画等

ウ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の別棟区画

エ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の配管、水槽及び配線の敷設状況

オ 消防同意時及び着工届書の審査の際の指導事項の履行状況

カ その他の火災予防上及び消火活動上必要な事項

(4) 防火対象物の規模、形態、工事の進捗状況等から現場確認できない部分にあっては、当該部分の施工図面及び施工状況等の写真で確認するものとする。

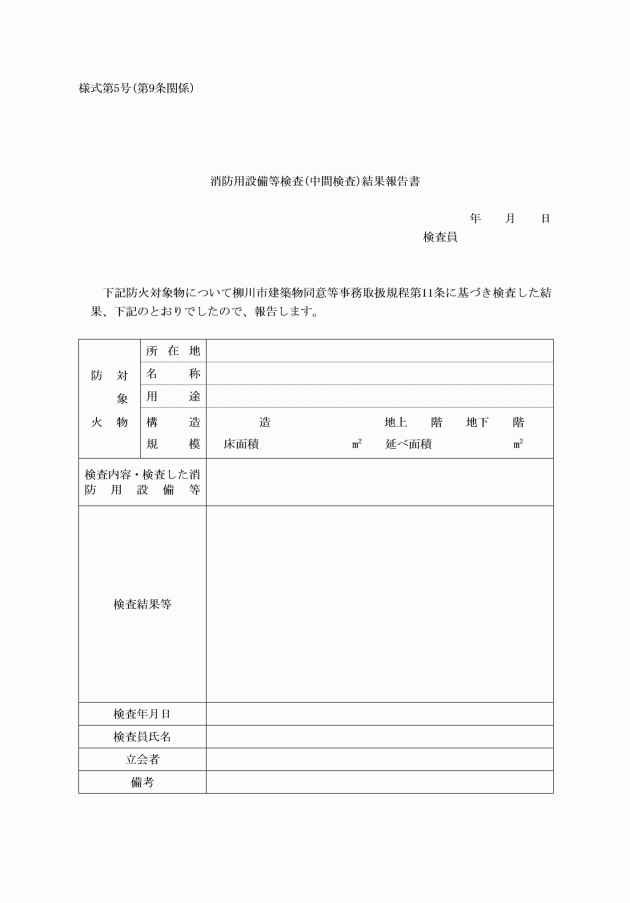

(5) 検査員は、中間検査終了後、システム内の「消防用設備等設置検査」(以下「消防検査」という。)に必要事項を入力し、消防用設備等検査(中間検査)結果報告書(様式第5号)により決裁を受けるものとする。

2 規程第12条に規定する完成検査は、次により実施するものとする。

(1) 当該対象物において、第7条の届出が全て完了した場合は遅滞なく検査を行うものとする。ただし、仮使用承認申請がある場合、又は防火対象物の構造、用途及びその他の状況から判断して、部分的に設置されたものについても検査を行う必要があると認めたときは、この限りではない。

(2) 検査員は、関係者を立ち会わせ、検査を実施するものとする。

(3) 検査結果の処理は、次によること。

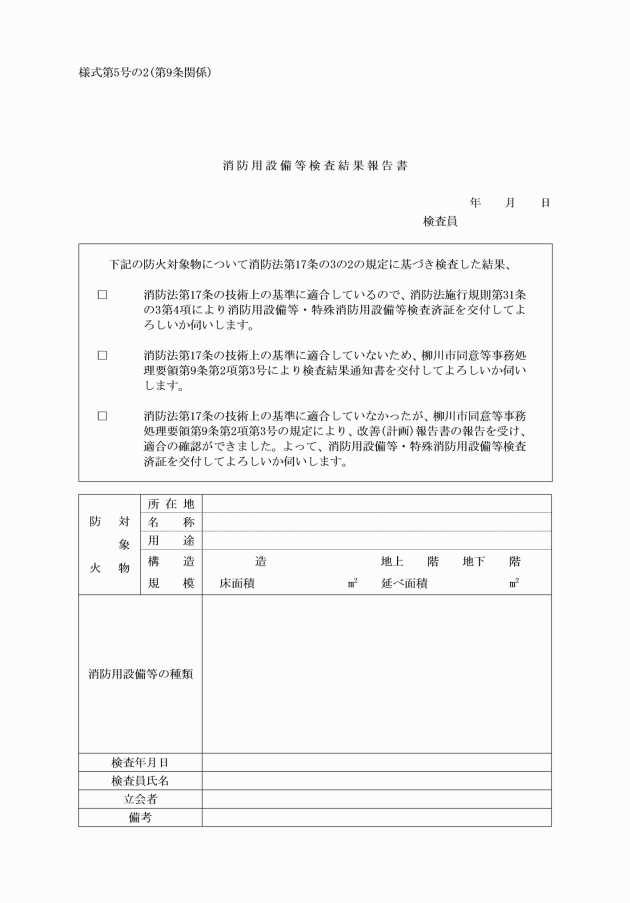

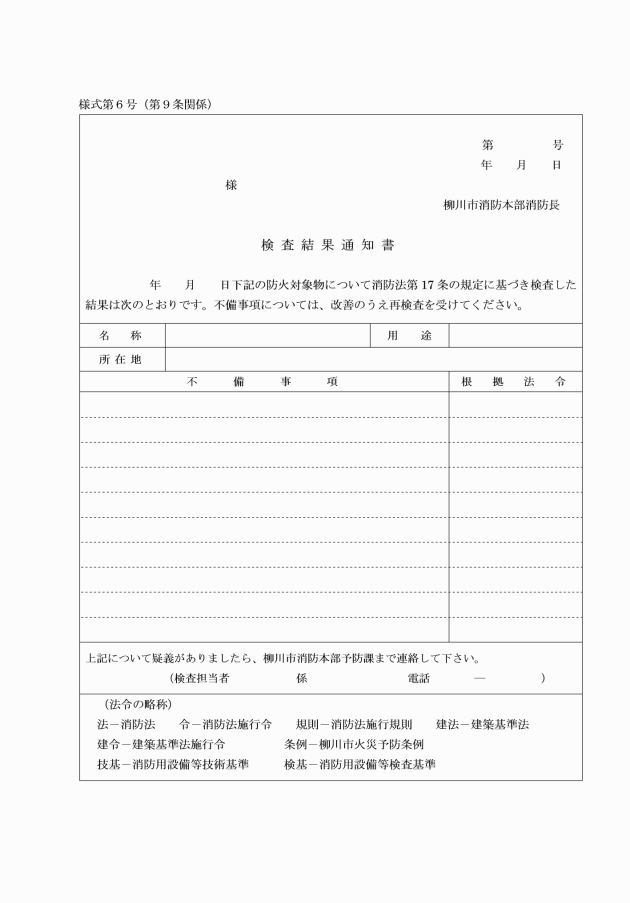

ア 消防用設備等又は特殊消防用設備等が令第2章第3節(当該令に基づく命令を含む。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「基準法令」という。)並びに技術基準に適合している場合は、システム内の「消防検査」に必要事項を入力して、消防用設備等検査結果報告書(様式第5号の2)により決裁を受けるものとする。

ウ 前イに定める再検査終了後、消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合している場合は、前アにより処理するものとする。

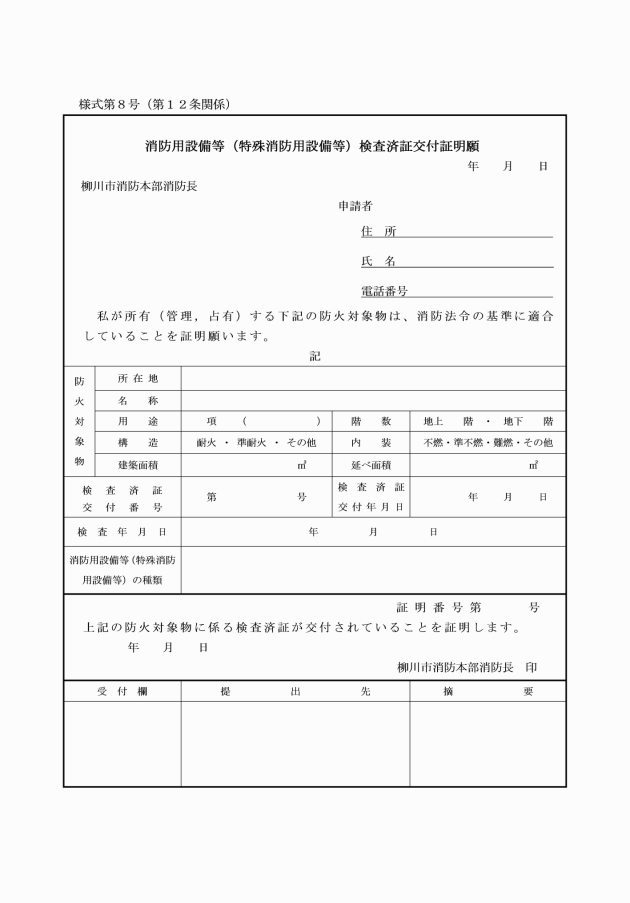

(検査済証の交付)

第10条 規程第13条に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)の交付は、次により処理するものとする。

(1) 検査済証は消防用設備等ごと又は特殊消防用設備等ごとに交付するものとする。ただし、一の防火対象物で、同時期に届出された消防用設備等又は特殊消防用設備等については一括して交付することができるものとする。

(2) 前条第2項第3号アの決裁後、システム内の「消防検査」に必要事項の入力を行い、手動採番による検査済証番号で処理するとともに、検査済証を出力した後、当該防火対象物の関係者に対して交付するものとする。なお、備考欄には、受領者の氏名等を徴するものとする。

(3) 同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに検査済証を交付するものとする。

(4) 仮使用承認申請に基づく検査又は部分検査等については、まず、当該防火対象物が検査義務対象物か、否かで判断し、義務の場合は検査済証の消防用設備等・特殊消防用設備等の種類欄の末尾に検査部分を記入し交付するものとする。

(法令改正に伴い設置義務となる消防用設備等の取扱いについて)

第10条の2 令若しくはこれに基づく命令又は条例の一部改正(以下「改正法令等」という。)に伴い、新たに設置義務となる消防用設備等を改正法令等の施行日前又は経過措置期間中に設置する場合は、次により処理するものとする。

(検査を要しない防火対象物の処理)

第11条 検査を要しない防火対象物の関係者が、柳川市火災予防条例(平成17年柳川市条例第163号。以下「条例」という。)第43条に規定するそれぞれの用途に使用する場合は、関係者に当該条例に基づく使用開始届出書を提出させるものとする。

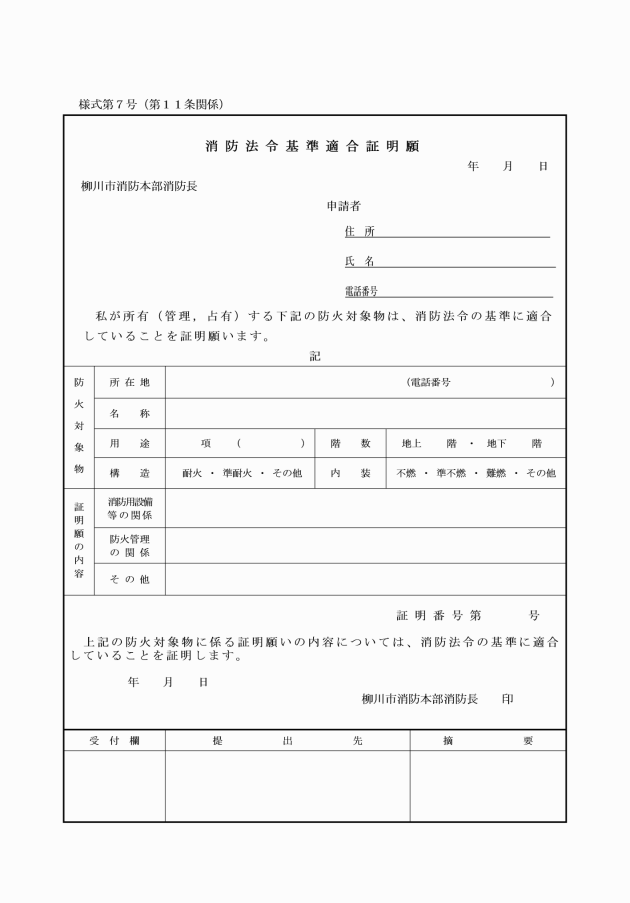

2 消防法令基準適合証明願(様式第7号。以下「適合証明願」という。)の交付

ア 記載内容等を確認のうえ、本部及び署文書規程第2条に定める受付印を押印し、手動採番による受付番号で処理するものとする。

イ 検査結果報告書等に適合証明願を付し決裁後、本部及び署文書規程第2条により、証明番号を手動採番し処理した後、申請者に1部を返付するものとし、他の1部は査察台帳に編纂するものとする。

(2) 同一敷地内に、検査義務対象物と検査を要しない防火対象物が混在した場合は、同時に検査を行い検査済証の交付は検査義務対象物のみとし、検査を要しない防火対象物については適合証明願にて、対処するものとする。

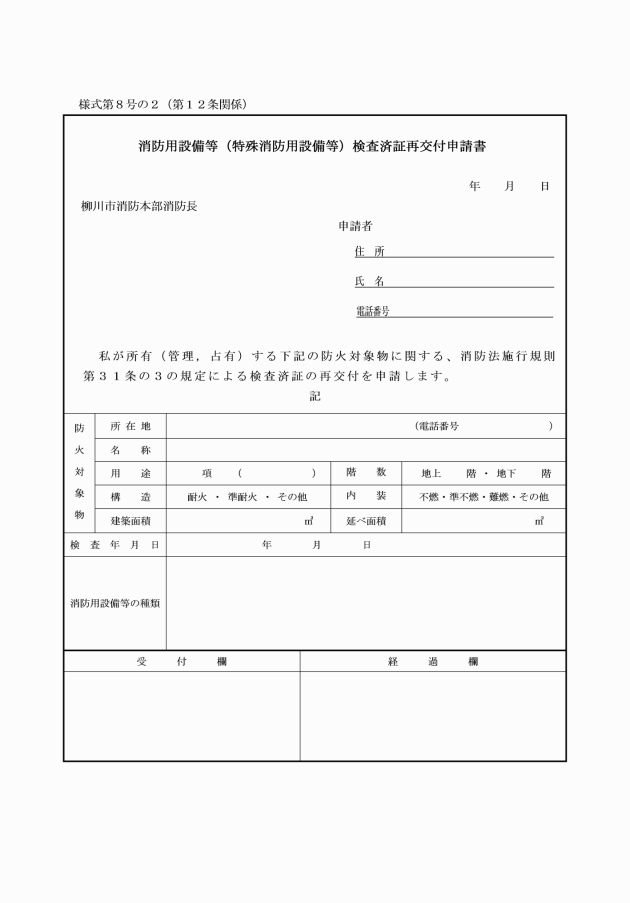

(1) 再交付申請書

(2) 交付証明願

(3) 適合証明願

(1) 検査済証の再交付は、検査済証の消防用設備等・特殊消防用設備等の種類欄の末尾に「再交付」と記入し交付するものとする。

(2) 交付証明願は、次によること。

ア 記載内容等を確認のうえ本部及び署文書規程第2条に定める受付印を押印し、システム内の「防火対象物管理」により照合及び確認するとともに、手動採番による受付番号で処理した後、決裁を受けるものとする。

イ 決裁後、本部及び署文書規程第2条に定める証明番号を手動採番し処理した後、申請者に1部を返付するものとし、他の1部は査察台帳に編纂するものとする。

3 第1項第3号の提出があった場合は、柳川市火災予防査察等に関する規程(平成17年柳川市消防本部訓令第11号)第2条第1号に規定する査察を実施し、前条第2項第1号ア及びイにより処理するものとする。

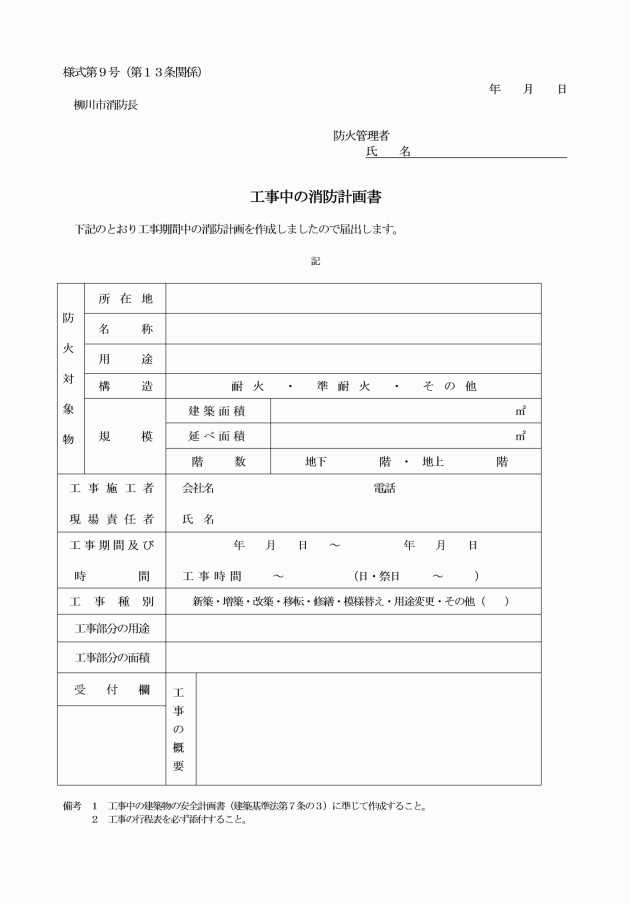

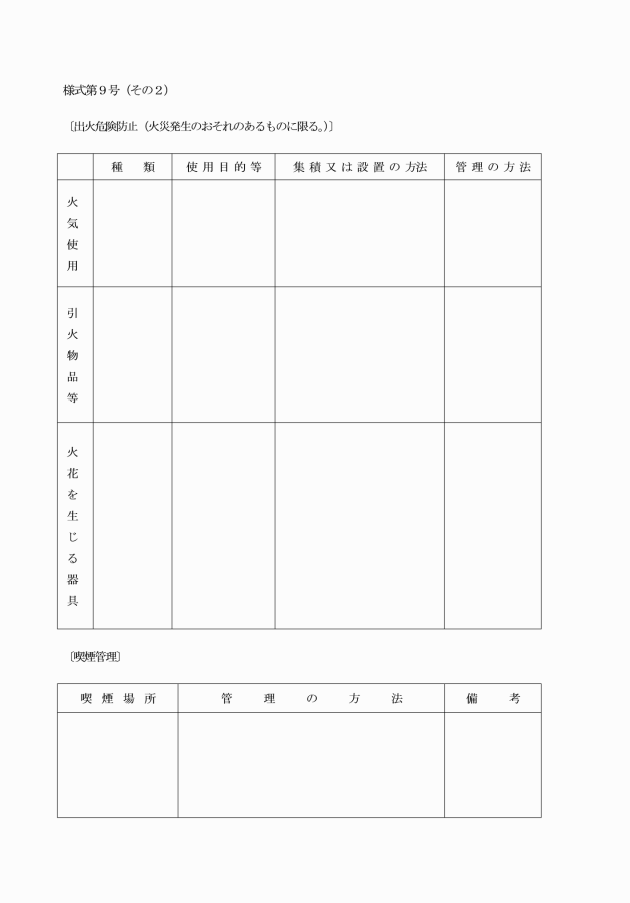

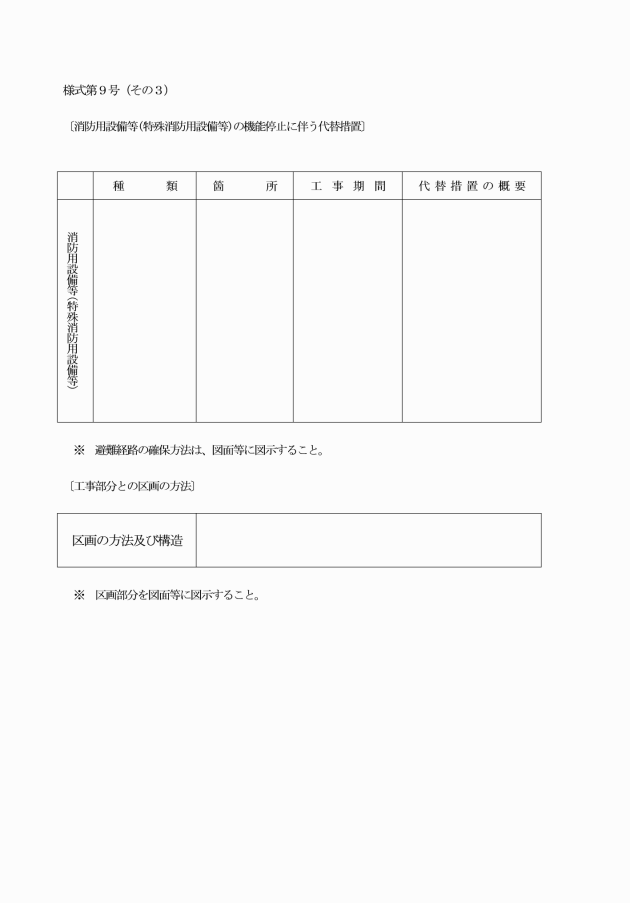

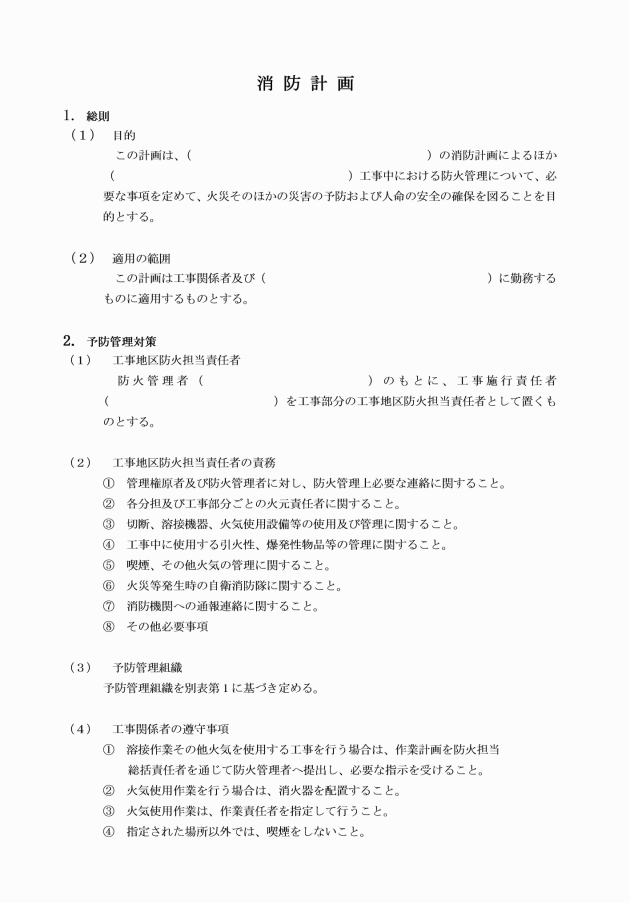

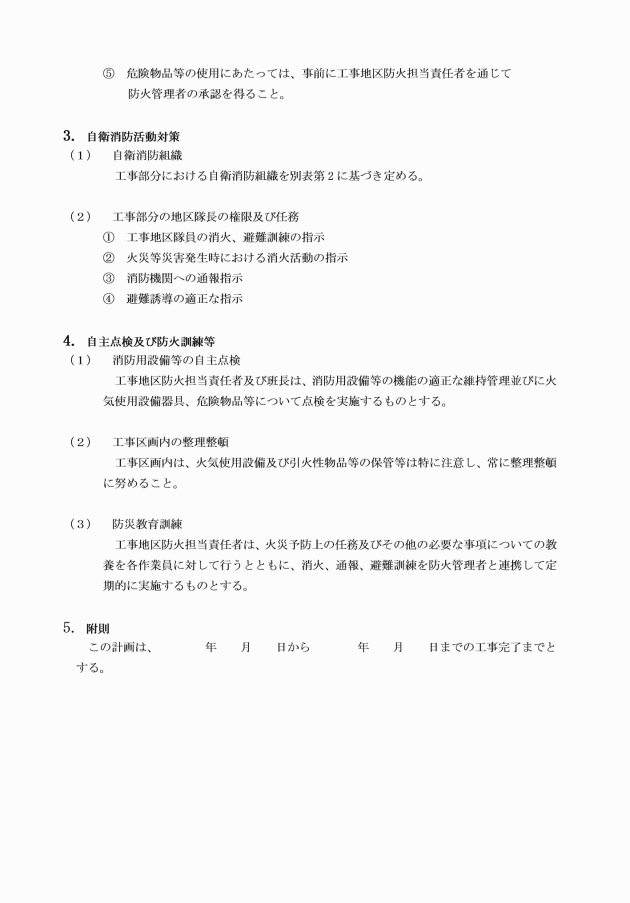

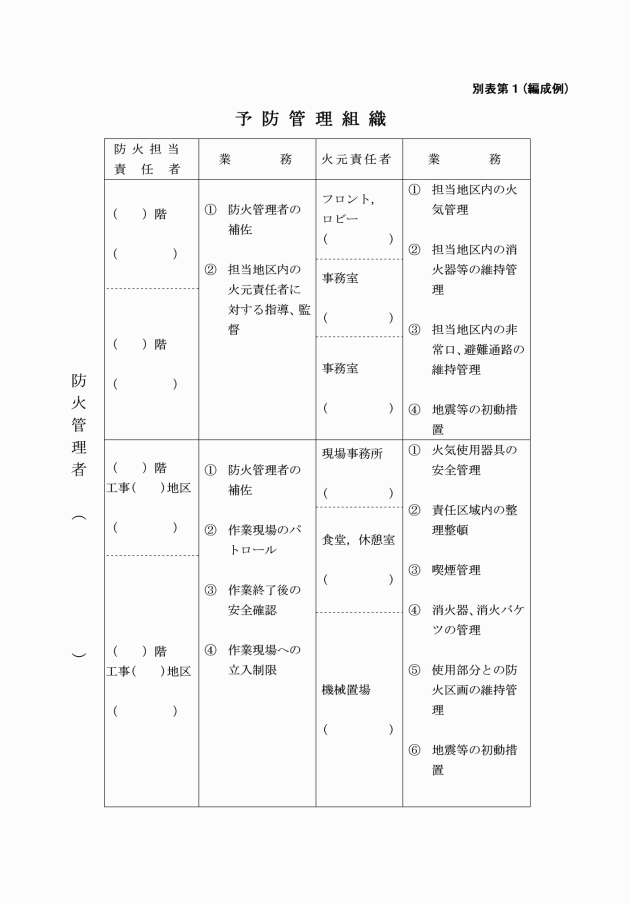

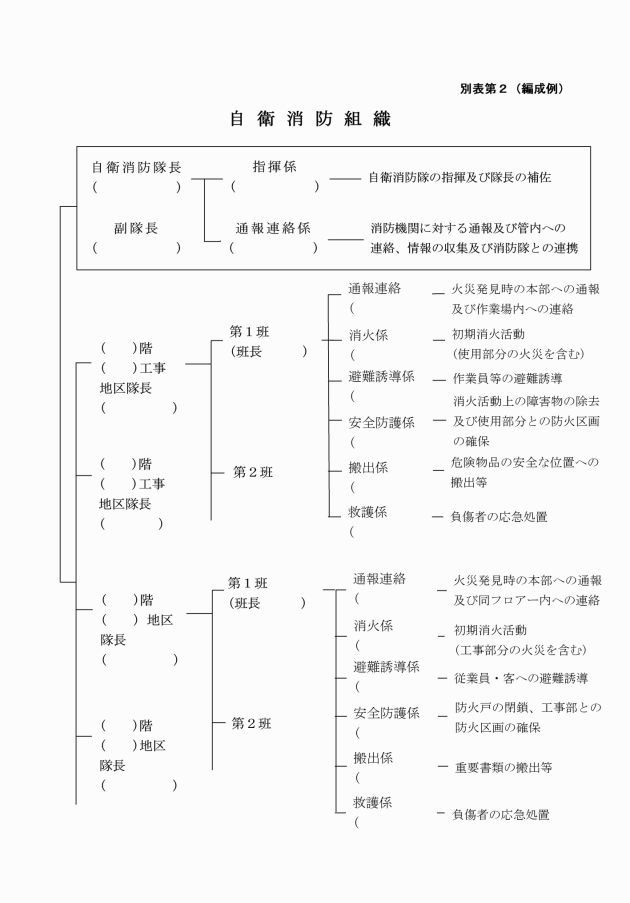

(工事中の消防計画書)

第13条 工事中の防火対象物の防火安全対策に係る届出は、工事中の消防計画書(様式第9号)を2部提出させ、次により処理するものとする。

(1) 工事中の消防計画書が提出された場合は、記載内容及び添付図書を確かめ、本部及び署文書管理規程第2条に定める受付印を押印し、手動採番による受付番号で処理した後、決裁を受けるものとする。

(2) 決裁後、工事中の消防計画書の1部に届出済印を押印し、手動採番による受付番号で処理をした後、届出者に1部を返付するものとする。なお、他の1部は査察台帳に編纂するものとする。

(その他の届出処理)

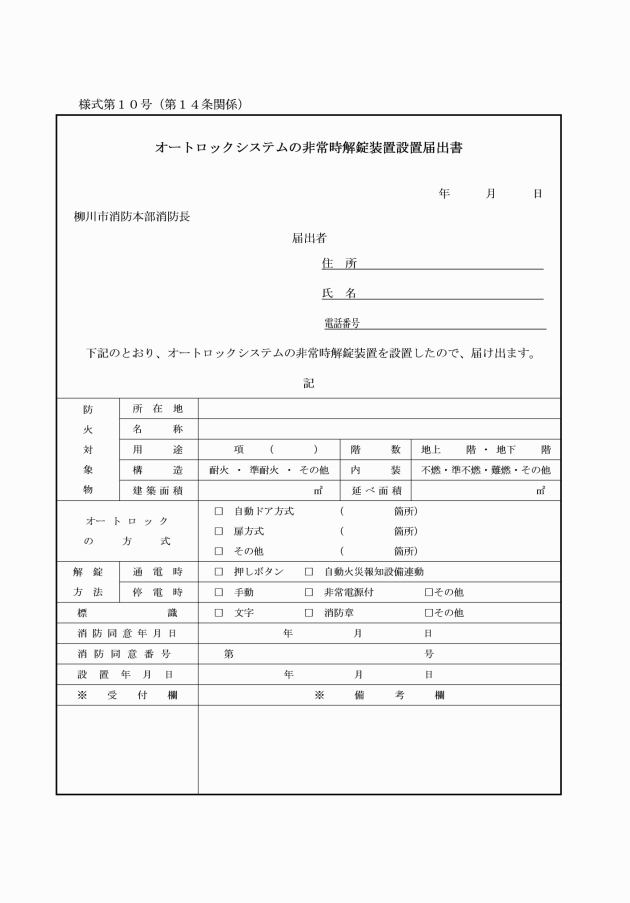

第14条 消防長は、防火対象物にオートロックシステムの非常時解錠装置が設置されたときは、関係者に対してオートロックシステムの非常時解錠装置設置届出書(様式第10号。以下「非常時解錠届」という。)を2部提出させ、次により処理するものとする。

(1) 非常時解錠届の提出があった場合、記載内容及び添付図書の有無を確かめ、本部及び署文書規程第2条に定める受付印を押印、システム内の「オートロックシステム非常時解錠装置設置届」に入力し、自動採番による受付番号で処理するとともに、内容を審査し、指導事項がある場合は、備考欄に内容を記載して、決裁を受けるものとする。

(2) 決裁後、非常時解錠届の1部に届出済印を押印した後、システム内の「オートロックシステム非常時解錠装置設置届」に必要事項を入力し、自動採番による受付番号で処理を行い、届出者に1部を返付するものとする。なお、他の1部は査察台帳に編纂するものとする。

附則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日消本訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年10月27日消本訓令第11号)

この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

附則(令和2年3月26日消本訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月28日消本訓令第8号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月14日消本訓令第6号)

この訓令は、公布日から施行する。

附則(令和5年12月12日消本訓令第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月20日消本訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和7年1月30日消本訓令第10号)

この訓令は、公布日から施行する。