はじめに

地震が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をすることが極めて重要です。

そのためには、みなさんが地震について関心を持ち、 いざというときに落ちついて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切です

地震にあったら

山丘陵地

落石に注意し、急傾斜地など危険な場所から遠ざかりましょう。

- 登山やハイキングで山にいる時に強い揺れに襲われた場合には、まず落石から身を守りましょう。

- 地震で地盤がゆるみ、崩れやすくなっている可能性がありますので、ガケや急傾斜地など危険な場所には近づかないようにしましょう。

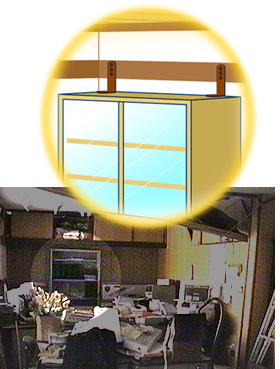

職場

職場ではキャビネットや棚、ロッカー、コピー機などから離れ、頭部を守り、机の下に隠れるなど身を守りましょう。

- 窓ガラスが割れることがあるので、窓際から離れましょう。

- OA機器などの落下に注意しましょう。

- 常日頃から整理整頓をするなど職場環境をよくしておきましょう。

- 外へ逃げるときは落下物などに注意し、エレベーターは使わないようにしましょう。

エレベーター

全ての階のボタンを押し、最初に停止した階でおりるのが原則ですが、停止した階で慌てておりるのではなく、階の状況を見極めるのも大切です。

- 地震の時は同様に閉じこめられている人も大勢いると予想されます。救助にすぐに駆けつけてくれるとは限りません。

- エレベーターに閉じこめられても、焦らず冷静になって「非常用呼び出しボタン」等での連絡を取る努力をしましょう。

オフィス街、繁華街

中高層ビルが建ち並ぶオフィス街や繁華街では、窓ガラスや外壁、看板などが落下してくる危険性があります。

- オフィスビルの窓ガラスが割れて落下すると、時速40~60kmで広範囲に拡散します。

ビルの外壁や張られているタイル、外壁に取り付けられている看板などが剥がれ落ちることもあります。

鞄などで頭を保護し、できるだけ建物から離れましょう。 - 繁華街では、オフィス街には少ない、店の看板やネオンサインなどの落下・転倒物が加わります。

強い揺れに襲われた際には十分注意しましょう。

川べり

津波は水を湛えている川を遡ります。

- 流れに沿って上流側へ避難しても津波は追いかけてきます。流れに対して直角方向に素早く避難します。

鉄道

緊急停車に備え、ケガをしないように姿勢を低くしたり、手すりやつり革をしっかり握りましょう。

- 強い揺れを感知すると電車は緊急停車します。

- 座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部を鞄などで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。

- 停車後は、乗務員の指示に従いましょう。

地下鉄

震度5弱程度の揺れを観測した場合に運転を停止し、線路途中なら安全を確認し、低速で最寄りの駅に向かいます。

- 地下鉄の運行速度は時速40~50km程度です。

- 座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部を鞄などで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。

- 停電になっても非常灯が1時間程度は点灯するので、慌てずに行動しましょう。

- 地下鉄によっては高圧電線が線路脇に設置されているので、勝手に線路に飛び降りると大変危険です。

- 停車後は、乗務員の指示に従いましょう。

スーパー、デパート

バックや買い物かごなどで頭を保護し、ショーケースなど倒れやすいものから離れましょう。

- エレベーターホールや比較的商品の少ない場所、柱付近に身を寄せましょう。

- ガラス製品や瀬戸物、その他、陳列棚の商品などの落下・転倒に注意しましょう。

- 慌てて出口に殺到せず、係員の指示に従いましょう。

- エレベーターが動いていたとしても、エレベーターによる避難はしないようにしましょう。

マンション

高層階では、地表より揺れが大きくなることがあるので注意しましょう。

- 丈夫な机などの下に身を隠し、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 高層階での地震は、揺れ始めは遅く、揺れ出すと長く揺れ、揺れ幅も大きくなる傾向があります。

- 日頃から非常口の確認をしておきましょう。

地下街

慌てずに、バックなどで頭を保護し揺れが収まるのを待ちましょう。

- 停電になっても、非常照明がつくまでむやみに動かないようにしましょう。

- 地下街では60メートルごとに非常口が設置されているので、一つの非常口に殺到せずに地上に落ち着いて脱出しましょう。

- 脱出するときは、壁づたいに歩いて避難しましょう。

- 火災が発生しなければ比較的安全なので、慌てずに行動しましょう。

一般住宅

一般住宅での基本的事項

丈夫な机やテーブルなどの下にもぐり、机などの脚をしっかりと握りましょう。

また、頭を座布団などで保護して、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 突然大きな揺れに襲われたときは、まずは自分の身を安全に守れるように心がけましょう。

- 戸を開けて、出入り口の確保をしましょう。

- 棚や棚に乗せてあるもの、テレビなどが落ちてきたりするので、離れて揺れが収まるのを待ちましょう。

- あわてて戸外に飛び出さないようにしましょう。

寝ているとき

揺れで目覚めたら寝具にもぐりこむかベッドの下に入れる場合はベッドの下に入り、身の安全を確保しましょう。

- 暗闇では、割れた窓ガラスや照明器具の破片でけがをしやすいので注意をしましょう。

- 枕元には、厚手の靴下やスリッパ、懐中電灯、携帯ラジオなどを置いておき、避難が出来る準備をしておきましょう。

- 寝室には、倒れそうなもの等をおかないようにし、頭の上にものが落ちてこない所に寝ましょう。

トイレ・お風呂

揺れを感じたらまずドアを開け、避難路を確保し揺れが収まるのを待ちましょう。

- 風呂場ではタイルや鏡、トイレでは水洗用のタンクなどが落ちてくることがありますので注意しましょう。

- 入浴中は鏡やガラスの破損によるけがに注意しましょう。

- 浴槽の中では、風呂のふたなどをかぶり、頭部を守りましょう。

- 揺れが収まるのを待って避難しましょう。

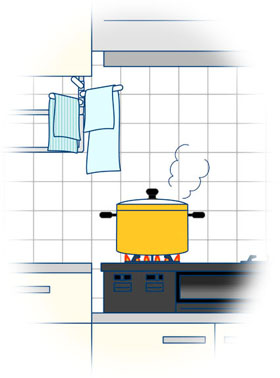

台所

まずは、テーブルなどの下に身を伏せ、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 無理して火を消しに行くと調理器具が落ちてきてやけどなどをしたりするので、揺れが収まるまで待ちましょう。

- 食器棚や冷蔵庫が倒れてくるだけでなく、中身が飛び出してくることもあるので注意しましょう。

- コンロの近くの場合、調理器具が滑り落ちてくる場合があるので、コンロの近くから離れ、揺れが収まったら落ち着いて火を消しましょう。

- 揺れを感じて自動的にガスの供給を停止するガス漏れ遮断器(ガスマイコンメーター)がほとんどのご家庭に設置されています。特性や使い方を十分に理解しておきましょう。

住宅地

強い揺れに襲われると、住宅地の路上には落下物や倒壊物があふれます。

- 住宅地の路地にあるブロック塀や石塀は、強い揺れで倒れる危険があります。揺れを感じたら塀から離れましょう。

- 電柱や自動販売機も倒れてくることがありますので、そばから離れましょう。

- 屋根瓦や二階建て以上の住宅のベランダに置かれているエアコンの室外機、ガーデニング用のプランターなどが落下してくることがあります。頭の上も注意しましょう。

- 強い揺れが起きると、耐震性能の低い住宅が倒壊する場合もあります。これにより瓦礫や窓ガラスが道路内に散乱する可能性もありますので、揺れを感じたら周辺の状況に注意しましょう

運転中の場合

急ブレーキを踏めば予想外の事故を引き起こすことにつながります。

揺れを感じたら

- 急ブレーキは禁物です。ハンドルをしっかり握り、前後の車に注意しながら徐々にスピードを落とし、道路の左側に停車します。

- エンジンを切り、揺れがおさまるまでは車外に出ず、カーラジオから情報を入手します。

- 避難の必要がある場合は、車のキーはつけたままにし、ドアをロックしないで、窓を閉めます。

- 連絡先を見えるところに書き、車検証などの貴重品を持ち、徒歩で避難します。

車での避難は、緊急自動車などの妨げになりますのでやめましょう。

高速道路では、普通の道路を走行中の対処に加え、以下の点にも留意しましょう。

- 高速走行しているのでハザードランプを点灯させ、前後の車に注意を喚起します。

- 高速道路では約1kmごとに非常口が設けられており、ここから徒歩で地上に脱出することができます。

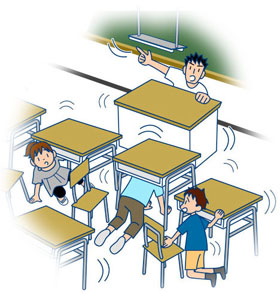

学校

教室内では、机の下に潜って落下物などから身を守り、慌てて外に飛び出すなど勝手な行動はせずに、教職員の指示に従いましょう。

- 廊下、運動場、体育館などでは、中央部に集まってしゃがみましょう。

- 実験室などで薬品や火気に注意し、避難しましょう。

- 通学路が危険なこともあるので、勝手に帰宅しないようにしましょう。

映画館、劇場

バックなどで頭を保護し、座席の間に身を隠して、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 天井からの落下物や窓ガラス等に注意しながら、安全な場所に避難しましょう。

- 停電しても誘導灯や非常灯がつきますので、慌てずに、係員の指示に従いましょう。

- 慌てて出口や階段に殺到しないようにしましょう。

- 事前に避難口を確認しておきましょう。

バス

急ブレーキが踏まれる場合もあります。ケガをしないように姿勢を低くしたり、手すりやつり革をしっかり握りましょう。

- 強い揺れを感じた場合に、危険を回避するために急ブレーキが踏まれることもあります。

- 座席に座っている場合には、低い姿勢をとって頭部を鞄などで保護し、立っている場合には手すりやつり革をしっかり握って転倒しないようにしましょう。

- 停車後は、乗務員の指示に従いましょう。

新幹線

新幹線は早期地震検知警戒システム(ユレダス)が作動して緊急停車します。

- 高速走行している場合が多いので、座席に座っている場合には、前に飛び出さないように座席の間に体を隠し、立っている場合には手すりをしっかり握って転倒しないようにしましょう。

- 停車後は、乗務員の指示に従いましょう。

海岸

海岸で強い揺れに襲われたら、一番恐ろしいのは津波です。避難の指示や勧告を待つことなく、安全な高台や避難地を目指しましょう

- 近くに高台がない場合は、3階建て以上の建物を目指し、3階より上に上がります。

- 津波は繰り返し襲って来て、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。いったん波が引いても絶対に戻ってはいけません。

- 避難標識が整備されている場合には避難する際の目安になります。

- 海水浴中の場合は、監視員やライフセーバーがいる海水浴場では指示に従って避難しましょう。

揺れが収まったら

1.身の安全の確保

まずは周囲を確認。身の安全を確保しましょう。

- あわてて行動すると、転倒した家具類、飛び散ったガラスの破片等でケガをする恐れがあります。

- 小さな揺れの時、又は揺れがおさまった後に、窓や戸を開け、出口を確保しましょう。

2.避難の判断

正しい情報に基づいた判断を! それがあなたの運命を左右します。

- 災害が発生したときにはデマが飛び交いがち。噂に惑わされず、テレビ、ラジオ、役場等からの情報に注意し、正しい状況の把握に努めましょう。

- 役場から避難の指示・勧告等が出たら、それに従いましょう。

- 役場からの指示・勧告等がなくても、身の周辺に危険が迫っていると判断した場合は、ためらうことなく避難しましょう!

- 消防署、警察等は救急・救助活動等に追われていることが予想されます。災害状況の問い合わせ等はこれらの活動に支障をきたすのでやめましょう。

- 地震時に多くの人が電話をかけると、電話がつながりにくい状況になりますので、電話や携帯電話の使用は控えましょう。

3.避難の行動

家を出るとき

避難するときも周囲を確認。思わぬ事故に遭う恐れがあります。

- 外に出るときも周囲の確認を。ガラスや看板等が落ちてくる可能性があります。

- 避難する時には、電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉めましょう。

- 我が家の安全を確認後、近所にも声をかけて安否を確認しましょう。

火災に遭遇した場合

火災では煙が死亡要因の多くを占めています。冷静な避難行動をとりましょう。

- 日頃から火災が発生した場合に備えて避難ルートを確認しておきましょう。

- 火災報知設備の警報を聞いたときは、状況を確認するとともに、速やかな行動を心がけましょう。

- 煙が部屋や廊下に充満してきた場合は、ハンカチやタオルなどで口・鼻をしっかり覆い、煙を吸わないよう姿勢を低くして避難しましょう。

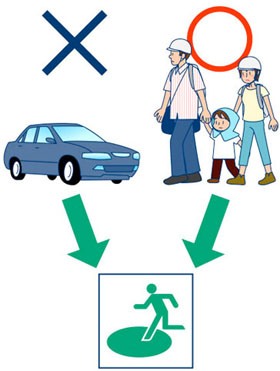

避難方法

避難するときに車を使うと混乱を来す場合があります。

- 避難する時は原則として徒歩で避難しましょう。車を使うと渋滞を引き起こし、消防・救急活動などに支障を来します。

- 普段歩いている道も混乱して、歩きにくくなっている恐れがあります。携帯品は歩きやすいよう背負える範囲のものにとどめ、服装は活動しやすいものにしましょう。

- 最寄の小・中学校などが避難所に指定されています。また、さらに危険性がある場合は広域避難場所に避難する必要がありますので、身の回りの避難所や広域避難場所を日ごろからチェックしておきましょう。

4.帰宅困難者

帰宅の判断

遠距離を無理に帰宅しようとすると、却って二次災害を引き起こす恐れもあります。 むやみに移動しないようにしましょう。

- 通行できる道路が限られ、また駅などには人が押し寄せてパニックが発生する恐れがあり、消防活動などに支障を生じる恐れもあります。

- 家族の安否が心配な場合は、公衆電話、NTTの災害伝言ダイヤル171、携帯電話の災害伝言板で家族と連絡をとり、安全が確認できたら、無理に避難する必要はありません。

- 帰宅することだけを考えるのではなく、状況に応じて、自分がいる地域の救援活動に参加することも考えましょう。

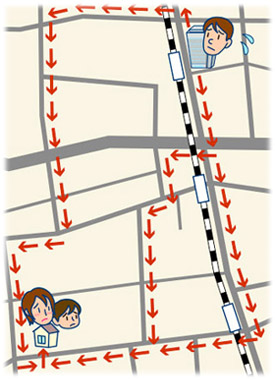

帰宅方法

地震が起きると普段通っている道路も通行困難になります。普段から自分で帰宅ルートを歩くなどして、道路の状況を確認しておきましょう。

- 徒歩で帰宅する場合に備えて、普段から帰宅ルートを確認しておきましょう。災害時に通行止めになったり、混乱が発生する恐れが高いルートは出来るだけ避けましょう。

- 夜は特に足下が見えにくく危険です。特に自宅まで遠距離の人は時間帯もよく考えて行動しましょう。

- 災害時には、情報提供などを行う帰宅困難者支援施設として、学校や公共施設、コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどが指定されるケースが増えてきています。これらの施設も併せて確認しておきましょう。

5.救出・救護

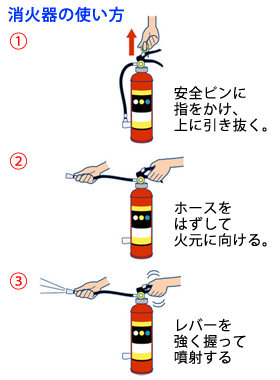

初期消火

強い揺れではまず身の安全を確保してから火を消しましょう。

- 大きな揺れの時は、一度机の下などに身を伏せ、揺れが収まるのを待ってから火を消しましょう。

- 火災になった場合は、周りの人に大きな声で助けを求めるとともに、手近にある消火器などで初期消火をしましょう。

- もし初期消火ができず天井まで火が広がってしまったら、自分や他の住人の安全を確保するとともに、消防隊や消防団へ助けを求めてください。

- 消防隊が到着するまで、近所の人たちや自主防災組織の人などと協力して、近隣の住民(特に子供や高齢者などの要援護者)の避難を確認し、バケツリレーなど火災の延焼阻止を試みましょう。

救出活動、救護活動

消防による救出活動が困難な場合には、住民たちの協力が必要です。

- 災害が大きくなると、負傷者が多くなり、また道路が通行困難となっているために消防署などによる救出活動が間に合わない場合があります。軽いケガなどの処置は、みんながお互いに協力し合って応急救護をしましょう。

- 建物の倒壊や落下物などの下敷きになった人がいたら、意識があるかどうかを確認し、励ましましょう。救出活動には危険が伴う場合があります。できるだけ複数で協力して行いましょう。

地震が起きる前に

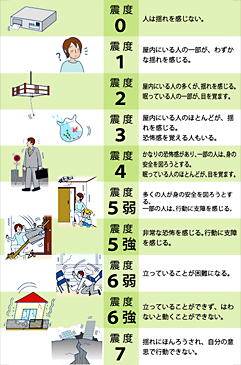

1.地震を知る

地域や住んでいる建物によって地震による揺れの強さが違うことを知っておきましょう。

- 震度とは、地面の揺れの強さで表しますが、同じ地震でも地盤や同じ建物でも階により揺れの程度が違ってくるので、地域で想定されている震度を基に実際に自宅や職場がどれくらい揺れるのか知っておくことが必要です。

- マグニチュードは地震そのものの大きさを表すもので、実際の揺れの強さを意味するものではありません。

2.家庭での防災会議

地震の時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。

地震はいつ起こるかわからないことから、時間帯や誰が在宅してるかなど様々なケースを想定し話し合っておきましょう。

話し合いでは、想定したケース毎に分担を決めるほか、高齢者や乳幼児など家族構成も考慮し次のようなことも相談しておきましょう。

- 家の中でどこが一番安全か

- 避難場所、避難路はどこか

- 非常持出袋はどこに置いてあるか

- 住所、氏名、連絡先や血液型などの自分の情報を記載した避難カードを作成し、普段から携帯しましょう。

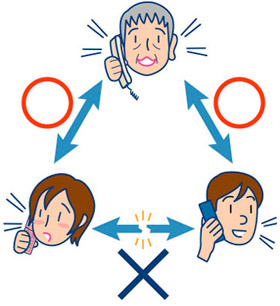

3.家族との連絡方法の確認

家族が離ればなれで被災したときを考えて、お互いの安否の確認手段を考えておきましょう。

- 家族が離ればなれで被災した場合、自分の身の安全が確保できたら、次は家族の安否を確認しましょう。

- 被災地では、連絡手段が限られていますので、公衆電話等から利用できるNTTの「災害伝言ダイヤル171」や携帯電話の「災害用伝言板」などのサービスがあるので活用方法を知っておきましょう。

4.自宅の脱出ルートを考える

避難所に避難するためには、まず自宅から安全に脱出する必要があるので、事前に自宅の避難経路を考えておきましょう。

- 地震により、玄関が開かないなどが考えられるので、自宅から外への避難経路は複数のルートを考えておきましょう。

- 脱出通路に障害になるものを置かないようにしましょう。

- 就寝時に地震が起こることもあるので枕元には懐中電灯、スリッパなどを用意しておきましょう。

- また、2階などからの脱出用に避難はしごを用意しておきましょう。

5.避難路を確認する

自宅から避難所までのルートを事前に確認しておきましょう。

- 地震時は、自宅から避難所までの道のりは、普段と違い通行できない場合もあることを知っておきましょう。

- 実際に歩いてみるなど危険箇所を把握し安全なルートを確認しておきましょう。

- 具体的に自宅から避難所までのマップを描き、危険箇所や避難時に役立つ情報等を書き込むなどしておきましょう。

6.防災活動への参加

地震に備えるには、防災訓練などの地域の防災活動に積極的に参加しましょう。

- 地震の時に、初期消火や救出救助活動を行うには日頃からの訓練が欠かせないので、家族全員で防災訓練に参加しましょう。

- 9月1日は防災の日で、8月30日~9月5日は防災週間となっていますので各地で防災訓練等が行われていますので、役場などで確認しましょう。

- 災害などが発生した場合を想定して参加者で被害状況や対応策について地図に書き込みイメージする「災害図上訓練」も行われています。

- 地域の自主防災組織などの活動に参加し、普段から地域で協力しあう体制を築いておきましょう。

7.備蓄品・非常持出品

備蓄品を備える

地震が発生すると普段どおりの生活ができなくなる事も考えられます。数日間生活できるだけの『備蓄品』を備えておきましょう。

- 目安として最低限3日間程度の水や食料品は備蓄しましょう。

- 家族構成、住居や地域の特性によって必要となるものは異なります。自分や家族にとって本当に必要なものを考えて準備しましょう。

- 家族、地域の状況や消費期限などと照らし合わせて定期的にチェックし、必要に応じて入れ替えましょう。

非常持出品を準備する

地震の被害によっては、避難を余儀なくされることもあります。避難する時に持ち出す『非常持出品』を準備しておきましょう。

- 非常持出品は、備蓄品の中から、避難生活に必要なものを選ぶのがよいでしょう。備蓄品にない場合は、必要に応じて準備しましょう。

- 玄関や寝室など持ち出しやすいところに置いておき、すぐに持ち出せるようにしておきましょう。背負える袋などにいれておけば、持ち出したときに両手が使えて便利です。

8.火災を防ぐ

火災に備える

地震による火災が発生すると大きな被害をもたらします。火災を出さないためには日頃からの備えが大切です。

- 時間帯や季節、場所などによって出火の危険性は異なります。様々な状況をイメージして出火防止に努めましょう。

- 消火器の正しい使い方を理解し、いざという時に使いやすい場所に備えておきましょう。

- また、消火器には有効期限があるので確認しておきましょう。

電気機器の出火を防ぐ

日常生活に欠かせない電気も地震時においては出火の要因となりえます。

- 家電製品のそばに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセント部分に水がかかると発火する恐れがあります。

- 電気が復旧したきに、転倒したままの電気機器が作動して発火することがあります。ブレーカーが落ちても、器具の転倒やガス漏れを確認してから戻すよう心がけましょう。

ガス機器の出火を防ぐ

ガスも日常生活に欠かせないものですが、地震時においては出火の要因となりえます。

- 揺れを感じて自動的にガスの供給を停止するガス漏れ遮断器(ガスマイコンメーター)がほとんどのご家庭に設置されています。特性や使い方を十分に理解しておきましょう。

- ガスコンロ周辺の棚などから燃えやすいものが落ちてこないようにしておきしましょう。

石油機器の出火を防ぐ

地震時に出火の要因になりうる石油機器としては、石油ストーブが考えられます。

- 石油ストーブへの給油時などに灯油をこぼさないよう注意しましょう。また、倒れても灯油が漏れないように給油口をしっかり閉める習慣をつけましょう。

- 石油ストーブのそばには洗濯物やカーテンなど燃え移りやすいものを近付けないようにしましょう。

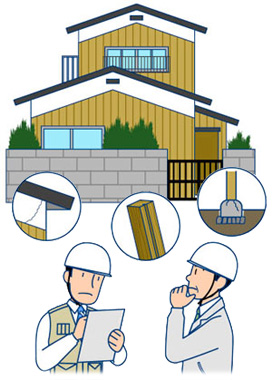

9.住宅の耐震診断・耐震補強

耐震診断を受ける

阪神・淡路大震災では家屋の倒壊による死者が約8割を占めました。まずは耐震診断を受け、自分の家が安全かどうかを確かめましょう。

- 昭和56年以前に建てられた建物は、古い耐震基準で建てられているため、耐震診断を受けましょう。また、昭和56年以降に建てられた建物でもバランスの悪い建物や地盤が悪い敷地に建てられた建物、壁や基礎にひび割れがある建物なども耐震診断を受けましょう。

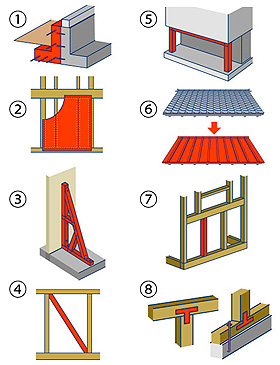

耐震補強を行う

地震発生後にも普段どおりの生活を送るためには住宅の耐震化が非常に重要です。必要に応じて耐震補強を行い、自分の家の安全を確保しましょう。

耐震補強方法にはこんなものがあります。

- 打ち増しなど基礎部分の補強

- 構造用合板や筋交いなど壁面の補強

- 沿柱など建物の外側からの補強

- 筋交いなどの補強

- ベランダなど「はね出し部」の補強

- 屋根の軽量化

- 柱の増設

- 柱や梁などの交換、金具補強

10.ブロック塀・石塀の撤去、補強

1978年宮城県沖地震では、死者の大半がブロック塀の倒壊によるのもでした。また、倒れた塀は道路をふさぎ、避難や救助・消火活動を妨げることにもなります。

- ブロック塀にも基準があり、基準を満たしていないものは大変危険です。また、石塀は、石と石を結んで補強することが難しいので十分な注意が必要です。

- ブロック塀や石塀などは専門家による強度の確認を受け、必要に応じて撤去するか、補強をしましょう。また、そのような塀を生垣に変えることも有効です。

11.家具・家電製品

家具の転倒を防止

建物が無事でも、家具などが転倒すると、下敷きになってケガをしたり、避難経路を塞いだりしてしまいます。

- タンスや棚はL型金具などで壁の桟や柱に固定しましょう。

- 引き出しや観音開きの扉にはストッパーなどを取り付け、中身が飛び出さないようにしておきましょう。

- 扉がガラスの場合はガラス飛散防止フィルムを貼っておきましょう。

- 壁や家具の種類などによって適した方法が異なります。自分の家や家具などにあった方法を選びましょう。

家電などの転倒、落下防止

家電製品が転倒したり、照明器具が落下したりすることも大変危険です。

- 台にテレビやパソコンを載せている場合は、金具や耐震シートなどで本体と台を固定し、L型金具などで桟や柱に固定しておきましょう。

- 吊り下げ式の照明器具は複数のチェーンを使い数箇所を天井に止め、固定しましょう。

- 蛍光灯や電球は、割れても飛び散りにくい飛散防止が施されたものに取り替えましょう。

家具の配置を工夫する

家具などの配置を工夫することも有効です。まずは手軽にできることからはじめてみましょう。

- 寝室や子供・高齢者の部屋、出入口付近にはできるだけ背の高い家具は置かないようにしましょう。

- 就寝位置を家具から離したり、転倒しにくい側方とするといった方法も考えられます。

- 重量のある家電製品はできるだけ低い位置に置くようにしましょう。

出産・子育て

出産・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者