令和7年6月12日、松永久市長が、令和7年第3回柳川市議会定例会で、令和7年度の所信表明を述べましたので紹介します。

皆さん、おはようございます。この度、柳川市長に就任いたしました松永久でございます。

去る4月13日執行の柳川市長選挙において、多くの市民の皆様からご支援を賜り、4月24日より、市政を担わせていただくことになりました。市民の皆様の期待の大きさと職責の重さに改めて身の引き締まる思いでございます。

本日ここに、令和7年第3回柳川市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には公私とも大変ご多用のところ、ご参集をいただき厚くお礼を申し上げます。

本日は、市長就任後初めての定例会ということで、貴重なお時間をお借りしまして、今後の市政運営に関する基本方針について所信の一端を述べさせていただき、議員の皆様並びに市民の皆様のご理解とご協力をお願いするものであります。

私は柳川市で生まれ育ち、60年間この地で過ごしてまいりました。子どもの頃は、たくさんの友人たちと共に田んぼや畑、掘割など自然と触れ合い、地域の皆様からの温かい愛情を受けながら成長しました。

伝習館高校、福岡大学を経て、柳川市役所に入庁し、農業や漁業に関連する部署に長く在籍し、そのあとは産業経済部長として商工業や観光業に関する事業にも携わってまいりました。35年6カ月の勤務の中で、着実に都市基盤や産業基盤が整備されていく一方、農業や漁業、商店街が、少しずつ活気がなくなる様を目の当たりにしてまいりました。

豊かな自然や文化を残し、以前のように人々が賑わい、各産業をもっと活性化させたい、私たちの子どもや孫に豊かで希望の持てる柳川市を引き継ぎたいと強く思い、「私が故郷に恩返しをする時だ」と出馬を決意しました。この初心と市民の皆様から直接いただいた様々なご意見を胸に4年間、全身全霊で市政発展に取り組んでまいります。

さて、これから4年間の市政運営ですが、「柳川で生まれた私たちの子どもや孫が、柳川で育ち、学び、働き、暮らせるまちづくり」を目標に、それを実現するために次の5つの重点政策に取り組んでまいります。

1点目は、未来を担う子どもたちのために、そして、その子どもたちを育てる皆様のために、「子育てに優しいまちづくり」を進めてまいります。

人口減少が進む中、少子化対策は喫緊の課題であり、特に子育て環境の整備の充実は急務であると考えております。このため、社会全体がこの課題に真剣に向き合う必要があります。子ども達は将来の柳川市を担う、かけがえのない宝であり、その成長を支えることは私たち大人の責任であります。

まず、子ども医療費の助成拡充に取り組みます。子どもは病気にかかりやすく、医療費は子育て世代にとって大きな負担となっております。中学生までの入院・通院を無償化することで、経済的な負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境を整えてまいります。

さらに、不妊治療の支援を求める声も多く寄せられています。不妊治療への支援は、人口減少が最重要課題である本市にとって、すぐにでも行うべき施策であります。私たちは、この問題に対して真摯に向き合い、必要な支援を提供することで、さらに多くの家庭が希望を持てるように努めてまいります。

この2事業は今回の一般会計補正予算に計上しておりますので、議員の皆様には、ご理解・ご協力をお願いいたします。

次に、学童保育の待機児童ゼロを目指す取り組みについてです。働く親にとって学童保育は、今日では無くてはならないサービスとなっております。本市では、6月時点の待機児童は8名、発生しております。そのため、保護者のニーズを的確に把握し、地域の皆様と協力しながら、安心して子どもを預けられる環境を整えることで、待機児童を完全にゼロにすることを目指してまいります。

次に、子育てサポートの充実です。子育て支援拠点として「このゆびとまれ」がありますが、仕事や家庭等の事情で出向くことが出来ないこともあります。そういった方のために、身近なコミュニティセンターでの活動やICT(情報通信技術)を活用し、自宅から気軽に相談ができる仕組みを構築していきます。これにより、孤立感を感じることなく、安心して子育てができる環境を整えてまいります。

2点目は豊かな人間性と確かな学力を育成するための基盤を築く「子どものための教育環境づくり」です。

まず、市立小中学校の給食費の助成拡充に取り組みたいと思います。子どもたちが健康的な食生活を送ることは、学力向上にも寄与しますので、経済的な負担を軽減し、栄養価の高い給食を受けられるよう努めてまいります。今年度は、まず小学校の無償化に取り組むため、今回の一般会計補正予算に計上しております。来年度以降、政府の子育て政策を踏まえながら、将来世代に負担を残さない形での財源を確保したうえで、中学校の無償化を目指したいと考えております。

次に、学校再編についてです。今年度、旧大和町地区の6つの小学校が統合し、やまと小学校が開設されました。市長就任直後に三橋中学校と大和中学校の統合についてスケジュールを含め再検討することを教育委員会へ指示しております。義務教育の9年間を見通し、柳川の特性を活かした教育を実現するため、様々な視点での意見を聴いたうえで、最高の教育環境を整えていきたいと考えております。

また、価値観の多様化が進む現代においては、変化の激しい社会を生き抜く力を身につける必要があります。これに対応するため、社会のことを深く知ることや他文化理解を深めるプログラムを充実させるとともに、均一かつ質の高い教育を提供するため、デジタル技術(DX)を有効活用し、柳川で育ち、学んだ子どもたちが、未来の日本を支える人材として成長できるよう支援してまいります。

さらに、柳川市の文化や歴史についても、教育現場で理解を深める取り組みを強化していきます。子どもの時から地域の魅力を学ぶことで、郷土愛を育むことができると考えており、地元の伝統行事や文化体験、北原白秋先生をはじめとする郷土の偉人等を通じて子どもたちに地域への愛着を持たせるプログラムを展開してまいります。

次に、不登校の児童・生徒やその保護者に対しては、相談できる環境を整え、寄り添った支援を充実させることが重要であります。専門家によるカウンセリングやサポート体制を整え、子どもたちが安心して学び直せる環境を提供することで、一人ひとりの個性に寄り添う支援を行ってまいります。

3点目は、農業・漁業・商工業・観光業を支援する「柳川市の特徴を生かした仕事づくり」であります。

雇用がなければ、柳川市に住み続けることは叶いません。「子育て世代や教育への支援」と「仕事づくり」を車の両輪として、スピード感をもって前に進んでいかなければならないと強く思っております。

柳川市の基幹産業である農業・漁業では、所得向上のための取り組みを支援し、後継者や新規就業者が農業・漁業を生業としたいと思える産地づくりを目指してまいります。農業・漁業ともに事業を始めるには、非常に大きな初期投資が必要であり、新規就業のネックとなっております。辞められる方の資材を新規就業者に継承し、新規就業のハードルを低くすることで、参入を促進してまいります。

農業では、デジタル技術を使ったスマート農業の推進や高収益型農業の推進などを実施してまいります。漁業では、議会でも特別委員会が設置されましたように、3年連続で不作となったノリ養殖業は非常に深刻な状況だと捉えております。その原因究明に努めつつ、二枚貝の養殖やガザミやエビなどの再生を行い、漁業の活性化に努めてまいります。

商工業では、産業経済部長在職時からも市内にはキラリと光る元気な中小企業が数多くあると感じていました。そういったまだ知られていない中小企業を広くPRすることで、雇用の拡大が図れると感じております。その第一歩としてデジタルパンフレット等での積極的な情報発信とマッチングや起業・就業支援を行ってまいります。高い付加価値を生み出す企業誘致もトップセールスで行ってまいります。また特色ある市内の中小企業を育成することで、下請けとしてではなく、企業のパートナーとして連携できるように地場企業が発展するよう進めてまいります。

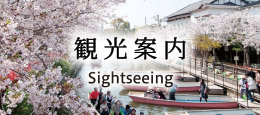

観光業では、近年、インバウンドの増加が目立っており、それに対応することが重要だと考えております。外国人向けのPR、広報活動を充実させるとともに、インバウンドの求める日本文化の体験として本市の農業や漁業体験などのコンテンツを新たに開発し、積極的に柳川に呼び込んでまいります。

また、いずれの産業でも、それぞれの産業従事者や関係団体が主役として輝けるように、ともに語り合い、手を取り合って活性化に向けて努力してまいりたいと考えております。

4点目は、「心身ともに元気で長生きできる高齢者や障がい者にやさしい地域づくり」です。

人生100年時代の社会づくりが進められる中、本市でも高齢者から若者までの全ての市民が元気に活躍し、楽しく長生きできるまちづくりを進めます。まずは健康寿命の延伸のため、特定健診や定期的ながん検診などを促進し、病気の早期発見や健康教室など、予防事業を充実してまいります。市内ではグランドゴルフが盛んに行われておりますが、夏場の日中の気温は高く、コミュニティセンター等でのeスポーツ等を活用した健康増進も検討してまいります。住み慣れた地域で、みんなで支えあい、生きがいを持って生活していくには、何よりも地域住民の連携が欠かせません。地域の皆様が集まる場を提供し協議しながら、よりよい地域づくりを進めてまいります。

また、障がいのある方もない方も等しく、そして簡単に行政サービスを受けたり、施設を利用したりと、自立し、安心して暮らせるような、仕組みや制度が必要だと考えており、行かなくてもいい市役所や施設のバリアフリーなども進めてまいります。

5点目が「災害に強いまちづくり」です。近年、地球温暖化等、気候変動の影響により想定外の大雨による水害が発生しております。平成24年の九州北部豪雨は私達の記憶にも未だ鮮明に残っているところです。そのため、的確な情報発信と迅速な避難指示を行えるようなまちづくりを進めてまいります。

今年3月に公開した電子地図情報を改良し、デジタルハザードマップの作製や被害地の表示、避難所の混み具合など災害の見える化を目指します。また、災害時の迅速な避難は行政の力だけでは限界があります。そのため、コミュニティセンター単位で地域防災組織を立ち上げ、共助による避難行動を促進します。

平成27年に始めた先行排水は、水利団体をはじめとした地元住民の皆さまや関係機関の協力により大きな成果を収めつつあります。しかし、地元住民の皆様の負担は非常に大きく、排水操作は昼夜を問わず、危険を伴っております。そこで、管理の負担を減らすとともに安全に安心して水管理を行えるよう、樋門樋管の自動化を進めてまいりたいと考えております。

以上が、私の描く基本方針ですが、実現するためには財源確保にも努めなければなりません。ご承知のように本市は依存財源に頼った財政構造であるため、自由に使える財源は限りあるものとなっております。

そのため、まず、ふるさと納税の確保に努めていきたいと考えています。全国的にはふるさと納税の全体額は右肩上がりで成長しており、本市の産品は無限の可能性を秘めていると考えております。参加事業者の新規開拓、特産品のブランディングによる商品価値を向上させ、全国に通用する商品を開発し、ふるさと納税の増大につなげてまいります。また、ふるさと納税には現地消費型・体験型の商品もあり、その開発も積極的に推進いたします。

次に、既存事業の見直しにも取り組んでまいりたいと考えております。事業を行う際には、国県の補助事業を積極的に活用することで自主財源の支出を減らし、費用対効果が低い事業については、廃止も含め改善に取り組んでまいります。

今年、本市は合併20周年を迎えました。これまでの柳川市は旧市町の長所を生かし成長してまいりました。今後は、柳川市一丸となって、人口減少に歯止めをかけなければならないと思っております。

そのために、市長としてビジョンを示し実行することが市民の皆様から私に課せられた責務であると認識し、これからの4年間、粉骨砕身、しっかりと汗をかく覚悟でございます。

以上、意を尽くしませんが、市政運営に関する私の所信の一端を述べさせていただきました。「柳川で生まれた私たちの子どもや孫が、柳川で育ち、学び、働き、暮らせるまちづくり」を目指し、市長としてのリーダーシップをもってスピード感を持ちながらも、状況に応じて地に足をつけ、また、市政運営の両輪である議員各位に十分ご説明申し上げ、ご理解を得ながら進めると同時に、市民の皆様の声に耳を傾け、一緒に考え、一緒に行動してまいりたいと思います。議員の皆様、市民の皆様のご指導とご支援を心よりお願い申し上げ、所信表明とさせていただきます。

出産・子育て

出産・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者