みなさん、こんにちは。

地域おこし協力隊の阿部です。

今日は柳川で大正3年から和菓子店を営む「坂田屋」さんを訪問しました。

本店は上町にありますが、今回は沖端店におじゃまさせていただきました。

どのお菓子も、華美ではありませんが、とても丁寧に作られています。

さすが100年続く伝統の技ですね。

坂田屋さんの真骨頂はこの「米せんぺい」。

地元柳川産のうるち米を1枚1枚手作業で天日干しして作ります。

米そのものの素朴な甘みが特徴で、何より自分で焼いて出来たてをいただくのが楽しい!

昔は、柳川の多くの家庭で作られていたそうですが、

現在では、この製造技術を残すのは坂田屋さんのみ。

この米せんぺいだけは何があっても昔のまま残したいとは、坂田屋若旦那の言葉。

飾らない言葉の奥に、伝統を守る意気込みがあふれています。

しかし、ただ昔のやり方を守るだけでは伝統はいつか廃れてしまう。

伝統を大切にしつつ、今の世の中にもしっかりと目を向ける必要があります。

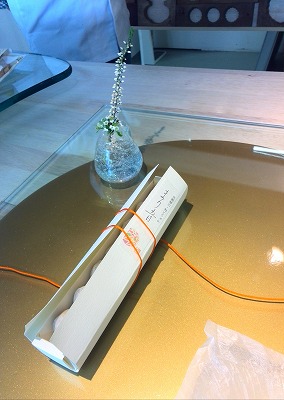

そこで、この「まり音」(まりねと読みます)。

細長い箱の中に、この丸い菓子が7つ入っています。

指でつまんで口に入れると、驚きの美味しさが広がります。

上質の黒糖を使ったきなこに包まれているのは、なんとマカデミアナッツ。

出会いの妙というのか、和と洋がそれぞれに相手を引き立てています。

こんなに素敵な坂田屋さんですが、話をうかがうと厳しい面もありました。

一番の悩みどころは、洋菓子に押されて和菓子の人気が落ちてきていること。

確かに、洋菓子の華やかさの前では和菓子は地味な印象が否めません。

ところで、和菓子と洋菓子の違いは何でしょうか。

まず言えるのは、和菓子は植物性の素材を主に使用(動物性は鶏卵くらい)するのに対し、

洋菓子は、鶏卵以外にもバターや生クリームなど動物性の素材をたくさん使います。

また、洋菓子は果実も多く使うので、見た目が非常に華やかになります。

洋菓子は積極的に香り付けをするのに、和菓子は控えめな香りという違いもあります。

和菓子の歴史をひもといてみると、起源は菓子=果実というところから始まり、

鎌倉時代に禅宗とともに伝わった点心を日本風にアレンジしたものが現在の和菓子の原型のようです。

その後、茶の湯の発展とともに和菓子も発展してきて今に至ります。

主役である「茶」をあくまでも引き立てる役に徹してきた和菓子。

だからこそ強烈に自己主張するのではなく、寄り添うようにしてそこにある。

このあたりは、日本人の美意識に非常に合致しているのではないでしょうか。

かの芭蕉翁は「言ひおほせて何かある」(言い尽くしてしまっては何も残らない)と言いましたが、

それだけで100点満点を目指してしまうのは面白くないこと。

私たち日本人は、この足りない空白に生じる余情を愛してきた歴史を持っています。

和菓子の良さは、五感のすべてを楽しませてくれるところです。

見た目の美しさや絶妙な味わいは言うまでもありませんが、

巧みに名付けられた菓子の名前から想像の世界が広がり、

楊枝を入れたときの手応えや歯ごたえを楽しみ、

茶の香りを邪魔しないように微妙かつ自然につけられた香りを感じる喜びです。

これは落雁を作る際に使用する抜き型。

坂田屋沖端店には、これがたくさん展示されています。

季節を愛(め)で、喜びを寿(ことほ)ぐために先人たちが工夫を重ねてきた結晶です。

もちろん日本が世界に誇る伝統文化の一つです。

しかし、今この素晴らしい文化が消えようとしています。

後継者がなく、聞くところによると型を作る職人さんは日本全国でたったの6名。

しかも、食品衛生の観点から、木製の型は使用が難しくなっています。

長い時間かけて培われてきた文化を「衛生的でない」というだけで切り捨てるのは、

自国の文化に対する冒涜ではないかと思うのですが、これが時代ということなのでしょうか。

しかし一方で新しい取り組みも生まれています。

この型の上に和紙を載せてたたき、立体的なクラフトワークを作るというものです。

伝統的な意匠と和紙の組み合わせは、3Dプリンタでは決して出せない味わいがあります。

思えば、伝統というものは、時代という荒波にもまれる中で、

時代ごとのニーズに合わせて様々に形を変えながら、

その本質だけは失わずに生き続けてきたものなのでしょう。

この柳川には素晴らしい伝統がたくさん息づいています。

これが100年後、1000年後まで柳川の伝統として輝き続けるために、

いま私たちは考え、行動する必要があるのかもしれません。

出産・子育て

出産・子育て 高齢者・介護

高齢者・介護 障がい者

障がい者 事業者

事業者